| ※自分に合ったマットレスを選ぶ手順(型→素材→個別商品)と値段別におすすめできるマットレスについてこちらのページ「マットレスのおすすめ11選|専門家が教える自分に合うものを絞り込む手順」で徹底解説しています。値段、体質、好みなどで個別商品を絞り込んでいくために是非あわせてご参考にどうぞ。 |

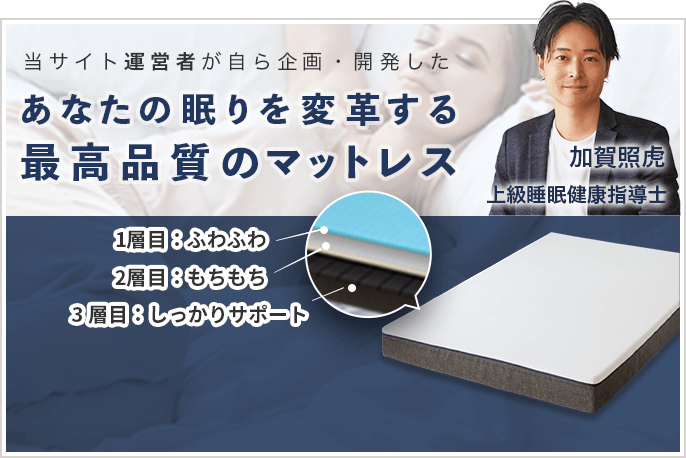

こんにちは、加賀照虎です。

このページをご覧になっているということは、「マットレスの種類や特徴を理解して品質をしっかり吟味したい」とお考えではないでしょうか?

「アスリートが使っているから」

「ホテルで採用されているから」

「かわいいマスコットキャラがいるから」

このような訴求にはあまり興味がない、いやもしかしたら、うんざりしているかもしれませんね。そういった方は、私たちメーカー側からしても非常にありがたい存在です。本質的な品質をしっかり評価していただけると感じるからです。

このページでは、

- マットレスの4つの種類と8つの素材の特徴

- 各素材を選ぶ際に押さえておきたいポイント

- それぞれのマットレスが向いているタイプの人

について詳しく解説していきます。

専門的な細かい話が多くなりますが、品質をしっかり理解するための参考になるはずです。

ぜひ、時間をとってじっくりお読みください。

Contents

1. マットレスの素材の種類についての概要

まずはマットレスの素材からです。

代表的な素材は8種類になります。

そして、それらの平均的な品質のものの特徴を比較すると、下記のチャートのようになります。

| 種類 | イメージ | 体圧分散 | 反発弾性 | 横揺れ | 通気性 | お手入れ | ||

| ノ ン コ イ ル | 高 反 発 ・ 高 弾 性 | 高反発ウレタン フォーム | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ◯ | |

| ラテックス | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ◯ | |||

| TPEポリマー | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | |||

| 中 間 | 一般ウレタン フォーム | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ||

| ファイバー | × | ◯ | △ | ◎ | ◎ | |||

| 低 反 発 | 低反発ウレタン フォーム | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | ||

| 繊維わた | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | |||

| 詰 め 物 次 第 | ハイブリッド | – | – | – | – | – | ||

| コ イ ル | ボンネルコイル | – | ◯ | △ | ◯ | △ | ||

| ポケットコイル | – | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |||

| ※コイルスプリングマットレスの体圧分散性はコイルの上の詰めもの(ウレタンフォーム やわたなど)の量と品質により大きく左右され、単体での評価が不可能なため「 – 」としています。また、それぞれ加工・品質により△が◯になったり、◎が◯になることがあります。 |

ちなみに、各特徴についての説明を加えると、

- 体圧分散性:フィット感の良さ

- 反発弾性:体を支える性質/寝返りのしやすさ

- 横揺れ:揺れの伝わりやすさ(二人寝なら大事なポイント)

- 通気性:蒸れにくさ(大事だがパッドで解決できる)

- お手入れ:手入れのしやすさ(パッドなどである程度解決できる)

このようになります。

素材によって寝心地・使い勝手が大きく異なるのがイメージできるかと思います。

さて、この流れで素材の細かい違いについて解説していきたいところですが、その前に、マットレス選びを確実にするため、より大きな枠組みとして知ってもらいたいマットレスの種類(型式・コイルの有無)について手短に解説させてください。

1-1. マットレスの型には4種類ある

マットレスと一口にいっても、

- ノンコイル薄型マットレス

- 脚付きマットレス

- ノンコイルベッドマットレス

- コイルスプリングベッドマットレス

の4つの種類があります。

あなたに合った型を選ぶことが素材選びと同等に大切です。

| 敷布団 | ノンコイル 薄型マットレス | 脚付き マットレス | ノンコイル ベッドマットレス | コイルスプリング ベッドマットレス | |

| 画像 |  |  |  |  |  |

| 厚み | 5~10cm前後 | 7~10cm前後 | 10~20cm前後 | 15~25cm前後 | 20~35cm前後 |

| 重量 | 3~6kg前後 | 4~7kg前後 | 10~30kg前後 | 10~20kg前後 | 20~30kg前後 |

| 寝心地 | △ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |

| 耐久性 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ |

| 揺れ&音 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ |

| 使用環境 | 床 | 床&ベッド | ベッド | ベッド | ベッド |

| 手入れ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |

| クリーニング | ◯ | × | ◯ | × | ◯ |

| 処分 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ |

| 価格 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | △ |

マットレスを床に置くかベッドに置くかで睡眠環境から生活スタイルまで大きく変わります。

さらに、ベッドマットレスと言っても、コイルスプリングの有無で取扱いや使い勝手が変わってきます。

好みやライフステージにより最適なものが変わります。

| ノンコイルマットレス | コイルマットレス | |

| イメージ |  |  |

| 厚み | 10~20cm前後 | 20~35cm前後 |

| 重量 | 7~15kg前後 | 20~30kg前後 |

| 寝心地 | – | – |

| 耐久性 | ◯ | ◎ |

| 揺れ&音 | ◎ | △ |

| 取扱い | ◯ | △ |

| 廃棄 | ◯ | △ |

| クリーニング | × | ◯ |

| 価格 | ◯ | △ |

ただ正直、寝心地はコイルの有無では大きく変わりません。

コイルの有無で変わるのは主に、見栄え、お手入れ面、搬出入の手間です。

というのも、コイルマットレスとは言っても、コイルの上にはウレタンフォームなどのノンコイル素材が詰められており、寝心地の80~90%はこのノンコイル素材によって左右されているからです。

こういったことから、コイルマットレスを上手に選ぶには、ノンコイル素材の知識もなくてはならないのです。

そのため、この後解説していきますが、コイルマットレスを購入しようと考えている方も、ウレタンフォームの説明を一通り読んでいただくことをおすすめします。

| あなたに合うものがピンと来ないなら下記のページでメリット・デメリットについて比較解説していますので、まずはどのような型式のマットレスがあなたに合うか一考してください。 関連記事 |

2. マットレスの種類別の特徴と選び方、おすすめできる人のタイプ

ここまで読んでいただいた方は「ノンコイル薄型マットレスを床に置いて使おうかな」とか「ノンコイルベッドマットレスがいい」などと使いたいマットレスの型のイメージは出来ているかと思います。

それでは次に、それぞれの素材の特徴と選ぶときのポイント、おすすめできる人のタイプについて解説していきます。

なお、先にそれぞれの素材のマットレスのおすすめ度を明かしておくと、

- 一般ウレタン:2~3万円前後の低価格マットレスとしておすすめ。

- 高弾性ウレタン:6万円前後の中価格帯マットレスとしておすすめ。

- 低反発ウレタン:マットレスの表面に2cmあるくらいの使われ方がおすすめ。

- 高反発ファイバー:通気性と洗えることを重視される方におすすめ。

- TPEポリマー:通気性重視の方におすすめ。

- ラテックス:エコ意識が高い方におすすめ。

- ボンネルコイル :メリットがないのでおすすめできない。

- ポケットコイル :高価格帯マットレスとしておすすめ。

私はこのように考えています。

2-1. 一般ウレタンマットレス

一般ウレタンマットレスの特徴

- 硬めでしっかりした風合いのため表面がフラットなものはやや硬すぎることがある

- サポート性は十分あるので寝姿勢は崩れにくい

- 横揺れが気になることはほとんどないので二人寝でも問題なし

- 通気性は良くないので吸湿性のある素材のパッドなどを併用する必要がある

- 軽くて扱いやすいので床置きマットレスに向いている

- マットレス素材の中ではもっとも低価格

| 二層構造 | 凸凹プロファイル | 7ゾーンプロファイル |

|  |  |

| 波型カット | デクビトスカット | ピンホール加工 |

|  |  |

一般ウレタンマットレスを選ぶときのポイント

- 凸凹プロファイルなどの表面加工がないものは寝心地が硬すぎることがあるので注意すること

- 床に置いて使うとしても底つき感が出てこないように体重ベースで必要最低限の厚さがあるものを選ぶこと

- すぐにへたらずにある程度長持ちするものを選ぶならウレタン密度(密度=体積÷重量)が30D以上あるものを選ぶこと

| 使用者の体重 | 必要最低限の厚さ | ||

| ウレタンフォーム | ファイバー | コイルの上の詰めもの | |

| 30kg | 5cm | 3cm | 3cm |

| 60kg | 7cm | 5cm | |

| 80kg | 10cm | 7cm | 4cm |

| 100kg | 13cm | 10cm | |

| 密度(kg/㎥) | 耐久性の評価 | ||

| 高反発ウレタン | 低反発ウレタン | ファイバー | |

| 20D以下 | 30D以下 | 35D前後 |

|

| 25D前後 | 35D前後 | 45D前後 |

|

| 30D前後 | 40D前後 | 55D前後 |

|

| 40D以上 | 50D以上 | 65D前後 |

|

一般ウレタンマットレスがおすすめな人

予算が1~3万円でやや硬めからふつうくらいの寝心地のマットレスを探している人におすすめなのが高反発ウレタンマットレスです。他の素材のマットレスでこの価格帯のものは低品質のハズレ商品が多いです。

ただ、素材の特性上、どうしても蒸れやすいので予算の15~20%を割いて、敷きパッドなども購入するようにしましょう。

| 敷きパッド | ベッドパッド | ベッドシーツ | トッパー | プロテクター | |

| 画像 |  |  |  |  |  |

| 役割 |

|

|

|

| |

| 厚み | 1~2cm前後 | 3~4cm前後 | 5mm前後 | 3~5cm | 5mm前後 |

| 温湿度調整 | ◎ | ◎ | ◯ | × | △ |

| 汚れ防止 | ◯ | ◯ | △ | △ | ◎ |

| 洗濯 | △ | △ | ◯ | × | ◯ |

| 体圧分散性 | △ | ◯ | × | ◎ | × |

以下のページで高反発ウレタンマットレスの詳細な選び方とおすすめ商品を紹介しています。

ぜひあわせて参考にしてください。

関連記事2-2. 高弾性ウレタンマットレス

高弾性ウレタンマットレスの特徴

- 柔軟性がありフィットしやすい

- 跳ねるような弾性で寝姿勢をサポートする

- 横揺れが気になることはほとんどないので二人寝でも問題なし

- 通気性はそこそこなので素材の良いパッドなどを併用しておくに越したことはない

- やや重めなのでベッドマットレスに向いている

- 一般ウレタンよりは高価だがコイルよりは低価格

高弾性ウレタンマットレスを選ぶときのポイント

- 硬くて反発弾性の高いものは圧迫感が強いので避けること

- 長持ちする耐久性があるものを選ぶなら高反発と同じくウレタン密度をチェックすること

- ベッドの上で使うなら見栄えのためにも厚さが20cm前後のものを選ぶのがおすすめ

| 種類 | イメージ | 厚み | 評価 |

| マットレス トッパー |  | 3cm |

|

| 5cm |

| ||

| 敷布団/ ノンコイル 薄型 マットレス |  | 7cm |

|

| 10cm |

| ||

| ノンコイル ベッド マットレス |  | 15cm |

|

| 20cm |

| ||

| コイル スプリング ベッド マットレス |  | 25cm |

|

| 35cm |

|

| 特徴の詳細についてはこちらのページで解説していますので、高弾性ウレタンマットレスについて深掘りしたい方はご参考にしてください。 関連記事 |

高弾性ウレタンマットレスがおすすめな人

予算が6万円前後でふつうからやや柔らかめの良い寝心地のマットレスを探している人におすすめです。柔軟な寝心地のため、腰痛などが気になる方にもおすすめです。高反発と似ているように感じられるかもしれませんが、柔軟性・弾力性が全然違います。

2-3. 低反発ウレタンマットレス

低反発ウレタンマットレスの特徴

- 体圧分散性はピカイチで極上のフィット感

- 弾力性はほとんどないので寝返りがしにくい

- 横揺れが気になることはほとんどない

- 通気性は良くないのでパッドなどを併用すること

- やや重め

- 高弾性フォームと同等の価格帯

| 敷寝具種類 | イメージ | 厚さ | 重量 | |

| 敷布団 | 木綿 | 10cm | 6kg | |

| ノン コイル | 高反発ウレタン | 7kg | ||

| 高反発ファイバー | 10kg | |||

| 高弾性ウレタン | 10kg | |||

| ラテックス | 15kg | |||

| 低反発ウレタン | 11kg | |||

| ハイブリッド | – | |||

| コイル | ボンネルコイル | 20cm (仮定) | 18kg | |

| ポケットコイル | 20kg | |||

低反発マットレスを選ぶときのポイント

- 体圧分散性は最高に優れているものの低反発ウレタンフォームのみで構成されているマットレスだと反発力がなくて寝返りがしにくくなるので、低反発ウレタンフォームは表面に2cmくらいだけありその下に高反発や高弾性ウレタンフォームとの多層構造になっているものを選ぶこと。

- 体にピタッとフィットするためオープンセル構造やピンホール加工で通気性が高められているものや、側生地に吸放湿性に優れている素材を選ぶようにすること。

低反発マットレスがおすすめな人

体圧分散性に優れたマットレスを探している人におすすめです。褥瘡などのために看護・医療分野でも使われることが多いのが低反発素材です。ふわっとやさしい寝心地が好みならイチオシです。蒸れにくくするためにシーツやパッドなどの素材は吸放湿性の高いものを揃えましょう。

| 素材 | イメージ | 柔らかさ | 滑らかさ | 吸湿性 | 放湿性 | 耐久性 | 洗濯性 | ||

| 天 然 繊 維 | 植 物 性 | 綿 (コットン) |  | ◯ | ◯ | ◎ | △ | ◯ | ◯ |

| 麻 (リネン) |  | △ | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ||

| 動 物 性 | 絹 (シルク) |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | △ | |

| 羊毛 (ウール) |  | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||

| 化 学 繊 維 | 再 生 | レーヨン |  | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | △ | △ |

| 合 成 | ポリ エステル |  | △ | ◯ | △ | – | ◯ | ◎ | |

以下のページで低反発ウレタンマットレスの詳細な選び方とおすすめ商品について解説しています。

ぜひあわせてご参考にしてください。

関連記事2-4. ファイバーマットレス

ファイバーマットレスの特徴

- 硬くて面で支える構造のため体圧分散性は低い

- 弾力性はそこそこ高くて寝返りがしやすい

- 横揺れはややしやすい

- 通気性はずば抜けて高い

- やや重いが持ち上げることは可能

- じゃぶじゃぶ水洗いできる

ファイバーマットレスを選ぶときのポイント

- 寝心地が結構硬めなので事前に合うか確認すること。痩せ型の人は特に要注意。

- 高反発ファイバーの上に高反発ウレタンフォームが重ねられているものだと体圧分散性の問題は解決できる(が、その分マットレス表面の通気性は下がる)。

- 側生地がポリエステル3Dメッシュのものだとさらに通気性が良くなる(側生地がポリエステルなどの起毛素材だと素材の良さを殺してしまうので注意)。

| 体型 | BMI値 | 寝心地の相性 | |

| 太め |  | 25以上 |

|

| ふつう |  | 18.5〜25未満 |

|

| 細め |  | 18.5未満 |

|

高反発ファイバーがおすすめな人

高反発ファイバーのみで作られたマットレスの多くは体圧分散性がイマイチのため、腰痛などの原因になる恐れがあるからあまりおすすめできません。ただ、ウレタンフォームなどが重ねらているものであれば体圧分散性の問題が解決できる上に、底面の通気性が良くなるので、ダニやカビなどの衛生面を気にされている方におすすめできる。

| ダニ・カビ繁殖三大原因 | 発生源 | |

| 温度 |  |

|

| 湿度 |  |

|

| エサ |  |

|

以下のページで高反発ファイバーマットレスの詳細な選び方とおすすめ商品について紹介しています。

ぜひあわせてご参考にしてください。

関連記事2-5. TPEマットレス

TPEマットレスの特徴

- 柔軟性があり体圧分散性は高め

- 弾力性が高く寝返りがしやすい

- 横揺れはしにくい

- 通気性はずば抜けて高い

- かなり重たい

- 水洗いできる(重たいため実際にできるかは疑問)

TPEマットレスを選ぶときのポイント

- 通気性を重視して選ぶなら側生地が通気性の良さを損なわないものか要確認すること。

- かなり重たいので床に置いて使うよりもベッドで使うほうがおすすめ。

TPEマットレスがおすすめな人

体圧分散性、反発弾性、通気性ともに高く、申し分のない寝心地です。寝心地にこだわりのある方にはおすすめの素材です。重たく手入れが大変なのと、値段が高めなので、その点について許容できる人に限られますが。

2-6. ラテックスマットレス

ラテックスマットレスの特徴

- 柔軟性があり体にフィットしやすい

- 適度な弾力性で寝姿勢をサポートする

- 横揺れが気になることはほとんどないので二人寝でも問題なし

- 通気性は良くないのでパッドなどを併用すること

- やや重めなのでベッドで使用すること

- かなり高価

- 天然100%のものはエコ

ラテックスマットレスを選ぶときのポイント

- 天然100%のものを選びましょう。

- 合成ものは弾力性や耐久性が落ちる上に、化学臭が強いので避けるようにしましょう。

- 高価なことから厚さが必要最低限のものが多いため(10~15cm前後)、ローベッドやフロアベッドの上で使うと部屋の見栄えが良くなります。

| 床置きすのこ | ローベッド フロアベッド | 脚付きベッド | パイプベッド スチールベッド |

|  |  |  |

| 折りたたみベッド | 脚付きマットレスベッド | ソファベッド | 電動ベッド |

|  |  |  |

| 引き出し収納ベッド | 跳ね上げ式ベッド | ロフトベッド | 二段ベッド |

|  |  |  |

ラテックスマットレスがおすすめな人

エコ意識の高い方におすすめです。寝心地が高弾性マットレスと似ていながら倍くらいの価格になるので、天然由来のエコであることに魅力を感じないならコストパフォーマンスが悪く感じられるかと思います。

以下のページでラテックスマットレスの詳細な選び方とおすすめのものについて紹介しています。

好みの方はあわせてご参考にしてください。

関連記事2-7. ボンネルコイルマットレス

ボンネルコイルマットレスの特徴

- 面で支える構造

- 頑丈なためサポート性は高い

- コイル同士が繋がっているため横揺れしやすい

- マットレス内部の通気性は高い

- 重いのでベッドで使用すること

ボンネルコイルマットレスを選ぶときのポイント

メリット・デメリットを比較するとポケットコイル構造のほうが優れているためボンネルコイルマットレスをあえて選ぶ必要がない。

| 高反発ウレタン | ボンネルコイル | ポケットコイル | |

| イメージ |  |  |  |

| 寝心地 | ◯ | ◯ | ◎ |

| 費用 | △ | ◎ | ◯ |

| 横揺れ | ◎ | △ | ◎ |

| きしみ音 | ◎ | × | △ |

| 通気性 | ◎ | △ | △ |

ボンネルコイルマットレスがおすすめな人

コイルスプリング製のマットレスを検討しているなら、ポケットコイルマットレスのほうがおすすめです。

2-8. ポケットコイルマットレス

ポケットコイルマットレスの特徴

- 点で支える構造

- バネによる柔軟なサポート性

- 横揺れはほとんどしない

- マットレス内部の通気性はそこそこ高い

- 重いのでベッドで使用すること

ポケットコイルマットレスを選ぶときのポイント

- 体圧分散性や耐久性は詰め物のウレタンフォームに大きく影響されるので詰め物の品質もしっかり吟味すること

- コイルの品質は公開されていないことがありますが、炭素の含有量(下記チャートの②)が中価格帯なら70以上、高価格帯なら70後半以上はあるものを選びましょう(最も高品質な硬鋼線がSWRH82Bもしくはピアノ線)。

コイルスプリングの品質表示の見方 - コイルの数、太さ、長さ、配列、形状などによって寝心地が変わりますが、上記2点のほうが寝心地に大きく左右するのでこれらについて考えるのは二の次で結構です。

| 円筒型 | 樽型 | 円錐型 | 砂時計型 | |

| 画像 |  |  |  |  |

| 特徴 | 平均的な寝心地 | 柔らかめの寝心地 | 硬めの寝心地 | 柔軟な寝心地 |

| 並行配列 | 交互配列 | |

| 画像 |  |  |

| 密度 | 普通 | 高め(約1.2倍) |

| 硬さ | 普通 | やや硬め |

| 弾力性 | 高め | 低め |

| 通気性 | 高め | 普通 |

| 耐久性 | 高め | 普通 |

ポケットコイルマットレスがおすすめな人

予算が潤沢にありコイルスプリング製のマットレスが買いたいならポケットコイルマットレス一択です。高弾性や低反発などの高品質なウレタンフォームが使われているものを選びましょう。

ただ、高弾性ウレタンマットレスとポケットコイルマットレスの高品質なもの同士だとあまり寝心地に差異を感じられないこともあるので、

- 予算を抑えたい

- ゴツいマットレスは好みでない

- 引越しするかもしれない

などに該当するなら高弾性マットレスのほうが全体的に満足できるのではと思います。

なお、以下のページでポケットコイルマットレスの詳細な選び方とおすすめのものについて紹介しています。

ぜひあわせてご参考にしてください。

関連記事まとめ

マットレスはご紹介の7種類がメインです。

あなたが各マットレスの特徴、選ぶときのポイントを理解した上で、よりお買い得のマットレスを選べられれば幸いです。

なお、マットレスに関するページを以下にまとめましたので、気になるトピックがあればあわせてご参考にしてください。

■あわせて読んでおきたい「マットレス」の記事一覧

– 選び方編

○マットレスのおすすめ11選|専門家が教える自分に合うものを絞り込む手順

○敷布団とベッドマットレスの比較。素材ごとの併用の相性とおすすめ

○【失敗しないマットレスの選び方】硬さ、厚さ、密度、線材を吟味

○マットレスの3種類7素材を比較|特徴と選び方、おすすめできる人

○低反発と高反発の違い、あなたに合うマットレスはどっちか

○【快眠の方程式】マットレスの理想の硬さ=理想の寝姿勢

○マットレスの正しい厚み(高さ)は「用途と目的」を軸に考える

○【マットレスの通気性】素材・加工ベースで比較評価

– 使い方編

○【マットレスの使い方】シーツ、パッドの正しい順番とは

○マットレスにすのこは必要か?おすすめの選び方

○マットレスの上に布団を敷いてはいけない2つの理由と代替策

○マットレスの正しいダニ退治方法、二度と繁殖させない予防法

○マットレスのカビ除去方法と、再発を防ぐ予防対策

○ベッド・マットレスがずれる?それなら滑り止め対策を

○長生きでお得に!マットレスの寿命を判断する5つの目安

○賢い節約術!マットレスの処分方法を考えるべき順序