| ※高反発マットレスの種類別の特徴、スペックを比較した選び方などついてこちらのページ「【高反発マットレスのおすすめ5選】特徴をもとにした選び方」で徹底解説しています。より網羅的なマットレス選びの情報をお探しでしたらあわせてご参考にしてください。 |

- 「高反発マットレスと敷布団どっちにしようかな」

- 「寝心地って違うのかな」

などと迷ってはいないでしょうか?

それぞれ特徴や使い勝手、寝心地が異なるため、どちらが自分自身に合っているかしっかりと吟味して選ばなければなりません。そうでないと後々、不満を感じることになりかねません。

そこで本日は、

- 高反発マットレスと敷布団の特徴

- 3つのケース別の使い勝手の違い

- 【素材別】高反発マットレスと敷布団の寝心地の違い

などについて解説していきます。

Contents

1. 【高反発マットレスvs敷布団】特徴の違いとは

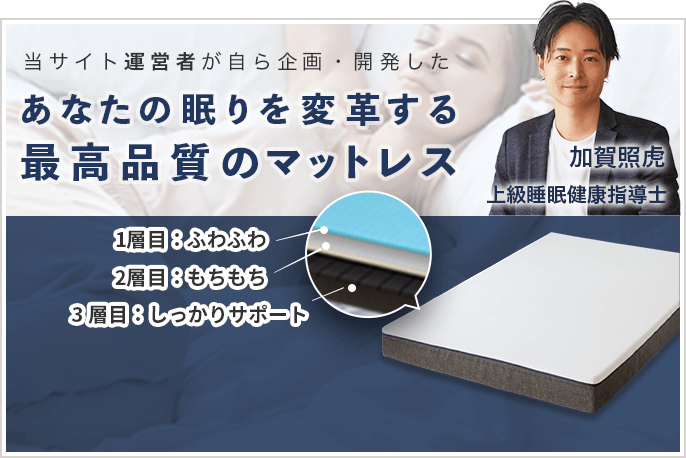

そもそもですが、高反発マットレスもしくは敷布団で考えるのではなく、下記のような3通りから考えることをおすすめします。

- 敷布団を床の上で使うケース(敷布団)

- 高反発マットレスを床の上に直に置いて使うケース(ノンコイル薄型マットレス)

- 高反発マットレスをベッドの上で使うケース(ノンコイルベッドマットレス)

そして、それぞれのケースの特徴と使い勝手は以下のようになります。

| 敷布団 | ノンコイル 薄型マットレス | ノンコイル ベッドマットレス | |

| 画像 |  |  |  |

| 厚み | 5~10cm前後 | 7~10cm前後 | 15~25cm前後 |

| 重量 | 3~6kg前後 | 4~7kg前後 | 10~20kg前後 |

| 寝心地 | △ | ◯ | ◎ |

| 耐久性 | ◯ | ◯ | ◯ |

| 揺れ&音 | ◎ | ◎ | ◎ |

| 使用環境 | 床 | 床&ベッド | ベッド |

| 手入れ | △ | ◯ | ◯ |

| クリーニング | ◯ | × | × |

| 処分 | ◯ | ◯ | ◯ |

| 価格 | ◎ | ◎ | ◯ |

それでは次に、細かく説明していきます。

1−1. 敷布団を床の上で使うケース

敷布団はコンパクトで手軽に扱えるのが最大の特徴です。

ただ、毎日押入れから出し入れするのがとても手軽で便利ですが、それができない面倒くさがりな方には不向きです。というのも、布団を敷きっぱなしにしているとカビが生やしてしまいますし、少なくとも2~3日に1度は陰干しをしないとへたってしまい寝心地が悪くなるからです。

1−2. 床で高反発マットレスを使うケース

高反発マットレスを床に直置きして使うのは、コストを抑えつつ手軽に扱えることが大きなメリットです。そして、一般的には敷布団よりもサポート性があり寝心地が良いです。

また、子供がベッドから転落する不安がなくなるのも嬉しいところです。子供を持つことを考えている方にはベッドはおすすめできません。実際、我が家の子供部屋では、高反発マットレスを床に並べて寝ています。

さらに、敷布団と比べて良い点が、手入れが少なくて済むところです。2~3週に1度で良いので高反発マットレスの裏面に空気が触れられるように壁に立て掛けるだけで干す作業が済むからです。

1−3. ベッドで高反発マットレスを使うケース

見栄えがよくこまめな手入れが不要なため日々の満足度は高いです。

ただ、ベッドフレームが必要になるため割高になりますし、引越しの時の費用も嵩みがちです。とはいえ、高反発マットレスは圧縮梱包されているものが多いので、スプリングマットレスよりは低コストで搬入できますし、設置も手軽にできます。

高反発マットレスや敷布団を床で置いて使うケースと比べると、ベッドを置くことによるデッドスペースを考慮しなければなりません。寝室がある程度広いことが前提となります。また、ベッドフレームの種類(ロフトベッドなど)によっては、収納スペースを増やすことができるメリットもあります。

| シ ン プ ル 型 | ローベッド | フロアベッド | ステージベッド | 脚付きベッド | スチールベッド | パレットベッド |

|  |  |  |  |  | |

| 収 納 特 化 型 | 引き出し収納付きベッド | チェストベッド | 跳ね上げ式ベッド | ロフトベッド | ||

|  |  |  | |||

| 多 目 的 型 | ソファベッド | 脚付きマットレスベッド | 折り畳みベッド | 電動ベッド | 床置きすのこ | 畳ベッド |

|  |  |  |  |  | |

| 寝 心 地 改 善 型 | ダブルクッションベッド | ウッドスプリングベッド | マルチポイントベッド | |||

|  |  | ||||

| フ ァ ミ リ ー 型 | 連結ベッド | 二段ベッド | 親子ベッド | システムベッド | ||

|  |  |  |

2. 【高反発マットレスvs敷布団】寝心地の違いとは

寝心地を説明するには高反発マットレスと敷布団をそれぞれ種類別に分けなければなりません。

代表的な2種類の高反発マットレス(高反発ウレタンマットレスと高反発ファイバーマットレス)と、3種類の敷布団(ポリエステル敷布団と木綿敷布団、羊毛敷布団)の合計5種類に分けて寝心地を比較すると、以下のようになります。

| 種類 | 体圧分散性 | サポート性 | 通気性 | 吸湿性 | 手入れ | |

| マットレス | 高反発ウレタン | ◯ | ◎ | △ | △ | ◯ |

| 高反発ファイバー | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |

| 敷布団 | ポリエステル | ◯ | △ | △ | △ | ◯ |

| 木綿 | ◯ | ◯ | △ | ◎ | △ | |

| 羊毛 | ◯ | ◎ | △ | ◎ | △ | |

あくまでそれぞれの平均的なものの寝心地を表しています。それでは次に、それぞれの寝心地を個別に説明していきます。

2−1. 高反発ウレタンマットレスの寝心地

高反発ウレタンマットレスの寝心地は申し分ないです。

厚みが10cm以上あれば体の大きな人でも底つき感があることはまずないです。凸凹プロファイルカット加工がされていれば体圧分散性も良くなるので、寝心地が硬くて腰が辛く感じられることも少なくなります。

ただ、通気性はあまりよくありません。これはウレタンフォームの特性上避けられないことです。そのため、側生地にポリエステルではなくレーヨンやテンセル™などが使われているものを選んだり、敷きパッドを併用するなど、蒸れ対策をすることをおすすめします。詳しくは以下のページをご参照ください。

関連記事2−2. 高反発ファイバーマットレスの寝心地

高反発ファイバーマットレスは素材の特性上硬めな寝心地です。

その上、ウレタンフォームのように凸凹のプロファイル加工を施すことが出来ず、面で支える構造となるためかなりしっかりとした使用感になります。低品質なものだと体圧分散性が悪いので注意が必要です。

体圧分散性にやや難はあるものの、通気性の良さと水洗いのしやすさが各種マットレス・敷布団の中でもピカイチです。また、ほぼ湿気ることがないためダニが発生することもほとんどありません。衛生面を最重要視される方にはおすすめできる高反発マットレスです。詳しくは以下のページをご参照ください。

関連記事2−3. ポリエステル敷布団の寝心地

一般的なポリエステルわた敷布団はサポート性とへたりやすさの観点からおすすめ出来ません。

特に、厚みのあるものでないと底つき感が生じやすいので注意が必要です。

また、ポリエステル素材は吸湿性がないので、寝ているときに背中に蒸れを感じやすいです。このようにあまり寝心地に優れたものではありませんが、価格は全マットレス・敷布団の中でもピカイチで安いです。詳しくは以下のページをご参照ください。

関連記事2−4. 木綿敷布団の寝心地

日本人の心の琴線に触れる伝統の木綿布団です。

ふかふかの寝心地で吸湿性にすぐれるため快適な寝心地です。ただ、必ず2~3日に1度は日陰干しをしなければなりません。そうでないとふわっとした木綿わたが潰れたままになり寝心地が悪くなります。また、湿気った木綿わたはダニの格好の繁殖地となることからもこまめな手入れが出来る方にのみおすすめです。

| ダニ・カビ繁殖三大原因 | 発生源 | |

| 温度 |  |

|

| 湿度 |  |

|

| エサ |  |

|

詳しくは以下のページをご参照ください。

関連記事2−5. 羊毛敷布団の寝心地

羊毛は木綿やポリエステルと比べて弾力性に優れています。

そのため、弾力性にすぐれたより快適な寝心地です。また、吸湿性も十分にありますし、吸った湿気を発散する性質も持ち合わせているので、乾きが早く取り扱いが手軽です。厚みが10cm前後のものであれば底つき感がほとんどなく快適に寝られます。詳細は以下のページをご参照ください。

関連記事3. 高反発マットレスの上に敷布団を重ねるのは非推奨

もしかすると「今使っている高反発マットレスが硬すぎるから敷布団を上に重ねようかな」とお考えではないでしょうか?

そのような場合は、高反発マットレスの上に敷くことを目的に作られているベッドパッドやマットレストッパーを上に敷くことをおすすめします。

| 敷きパッド | ベッドパッド | ベッドシーツ | トッパー | プロテクター | |

| 画像 |  |  |  |  |  |

| 役割 |

|

|

|

| |

| 厚み | 1~2cm前後 | 3~4cm前後 | 5mm前後 | 3~5cm | 5mm前後 |

| 温湿度調整 | ◎ | ◎ | ◯ | × | △ |

| 汚れ防止 | ◯ | ◯ | △ | △ | ◎ |

| 洗濯 | △ | △ | ◯ | × | ◯ |

| 体圧分散性 | △ | ◯ | × | ◎ | × |

利用用途に適したものを使わないと、寝心地が柔らかくなりすぎたりする恐れがあるからです。

マットレストッパーに適切な厚みは何cmくらいなのか、マットレスの上にどの順番で敷けばいいかなど、以下のページで説明しているので参考にしてください。

関連記事最後に

高反発マットレスと敷布団、総合的に評価をすると「高反発ウレタンマットレス」が一番おすすめです。寝心地も申し分なく、使い勝手もよく、値段がこなれているからです。

比較検討をする上での参考になっていれば幸いです。

また、「高反発マットレス」に関するページを以下にまとめましたので、気になるトピックがあればあわせてご参考にしてください。

■あわせて読んでおきたい「高反発マットレス」の記事

①最高の高反発マットレスを選ぶ5つのポイントとおすすめブランド

②高反発マットレスとは|素材別の特徴と寝心地を解説

③低反発と高反発の違い、あなたに合うマットレスはどっちか

④高反発マットレスが原因で腰痛に。避けるための3つの知識

⑤高反発マットレスの厚みと硬さは「体重」を元に考える

⑥高反発マットレスのニュートン数をアテにしたらダメな理由

⑦高反発マットレスは「密度」=「耐久性(寿命)」

⑧高反発マットレスの表面、フラットとプロファイルの違いとは

⑨賢くお買い得に!高反発マットレス7つの比較ポイント

⑩高反発マットレスの通気性には期待してはいけない理由

⑪高反発マットレスはやっぱり三つ折り?メリットとデメリット

⑫高反発マットレスに敷きパッドは必須!季節別の選び方

⑬お店でマットレスの試し寝をする時の5つのチェックポイント

⑭マットレスでシングルサイズを選ぶ時の注意点

⑮【高反発マットレスVS敷布団】特徴と寝心地の違いとは

⑯高反発マットレスのダニ対策!素材別に解説

⑰高反発マットレスが臭い?その原因と対策について

⑱高反発マットレスのお手入れ方法

⑲高反発マットレスを処分!賢く安く捨てる方法