| ※自分に合ったマットレスを選ぶ手順(型→素材→個別商品)と値段別におすすめできるマットレスについてこちらのページ「マットレスのおすすめ11選|専門家が教える自分に合うものを絞り込む手順」で徹底解説しています。硬さ以外の大事な点についても一緒にご理解ください。 |

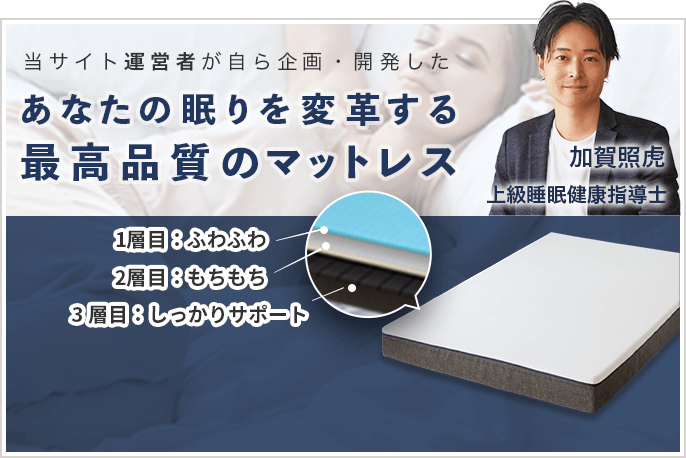

こんにちは、加賀照虎です。

マットレス選びでもっとも重要なのは「硬さ」だと私は考えています。

硬さ次第で、快眠できるかどうかが大きく左右されます。

とはいえ、「適切な硬さ」と言われても、ピンとこない方も多いのではないでしょうか?さらに、寝具屋さんで試し寝をしても、セールスの方があれこれ話しかけてきたりして、なかなか集中して寝心地を確認するのも難しいですよね。

そこで今回は、

- 適切なマットレスの硬さとはどういう状態か

- 硬さが合っているかどうかを判断するための3つの指標

- 素材(種類)別の硬さの目安

- 体格や慣れ(好み)によって硬さを調整すべきポイント

について詳しくご説明します。

少し理屈っぽい話にはなりますが、素材の特徴も理解できる内容になっていますので、ぜひ参考にしていただき、より上手にマットレスを選んでいただければと思います。

| 種類 | イメージ | 体圧分散 | 反発弾性 | 横揺れ | 通気性 | お手入れ | ||

| ノ ン コ イ ル | 高 反 発 ・ 高 弾 性 | 高反発ウレタン フォーム | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ◯ | |

| ラテックス | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ◯ | |||

| TPEポリマー | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | |||

| 中 間 | 一般ウレタン フォーム | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ||

| ファイバー | × | ◯ | △ | ◎ | ◎ | |||

| 低 反 発 | 低反発ウレタン フォーム | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | ||

| 繊維わた | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | |||

| 詰 め 物 次 第 | ハイブリッド | – | – | – | – | – | ||

| コ イ ル | ボンネルコイル | – | ◯ | △ | ◯ | △ | ||

| ポケットコイル | – | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |||

Contents

1. マットレスの理想の硬さ=適切な寝姿勢ができて圧迫がない状態

結論、マットレスの理想の硬さとは、

「適切な寝姿勢ができて圧迫がない状態」

のことです。

ポイントは次の2点です。

- 当たりの柔らかさ:寝姿勢が適切になるためにマットレスに体がフィットし、それと同時に、体への圧迫を減らすために、マットレスの表面にはある程度の柔らかさが必要になります。いわゆる体圧分散性のこと。

- 体を支える弾力性:体がマットレスに沈み込みすぎて寝姿勢が悪くならないように体を支えると同時に、寝返りが楽にできるよう弾力性も必要になります。いわゆる反発弾性のこと。

硬さと弾性が両立していないといけないのです。

ちなみに、適切な寝姿勢とは下記のような状態のことです。

- 仰向け寝:よい立ち姿勢のまま寝転んだ状態

- 横向き寝:背筋が真っ直ぐに伸びている状態

そして、マットレスの硬さが適切だと、

- 正しい寝姿勢で体が自然な状態で休められる

- 圧迫がなく楽に寝られる

- 寝返りが楽にできる

ようになります。

そのため、快眠するために必ず押さえてほしいポイントなのです。

2. マットレスの硬さが適切か調べる3つの目安

ここで問題が起こります。

「自分が適切な寝姿勢でとれているかわからない」

このように感じられているはずです。

この場合、以下の3点を硬さの判断の参考にしてください。

- マットレスと背中の隙間が埋められること(≒硬すぎない)

- マットレスに腰が沈み込み過ぎない(≒柔らかすぎない)

- 寝返りがしやすい(≒弾力性がある)

ご使用中のマットレスの硬さだけでなく、新しく購入するマットレスの硬さが適切か判断できるようにもなります。

①背中の隙間が埋められること(≒硬すぎないこと、体圧分散性がある)

一つ目は、背中のスキマの有無です。

マットレスに仰向けに寝たときに、マットレスと背中の間に隙間ができてしまうようでしたら、そのマットレスは硬すぎると捉えましょう。

- 若干の隙間

背中の下に手が入るほどではないが腰が浮いているような感じがする状態。寝るときにズーンと体の重さが感じられたり、朝起きたときに腰がムズムズするように感じられます。 - かなりの隙間

背中の下に手がスポスポ入るほど腰が浮いている状態。朝起きたときに腰が痛かったり、最悪、夜寝るときに腰がムズムズしたり痛みを感じるほどです。

体圧分散性データからも分かることです。

右側は背中に圧がまったくありません。

つまり、背中が浮いていて隙間があることがわかりますよね。その結果、腰の下からお尻にかけて赤くなっており、大きな負担がかかっています。

腰痛の原因となるのが見て取れますよね。

ちなみに、表面がフラットな高反発ウレタンフォームマットレスや高反発ファイバー素材のマットレス、または、低品質なコイルスプリングマットレスにこのような寝心地のマットレスが散見されるのでご注意ください。

| 【試し寝時のポイント】硬めのマットレスの試し寝をするときは、5分ほど寝ていただいて、腰のあたりに圧迫感が出てこないかを感じてみてください。 |

②腰が沈み込み過ぎないこと(≒柔らかすぎないこと)

二つ目は、沈み込みです。

マットレスに仰向けに寝たときに腰が落ち込んでいたら、そのマットレスは柔らかすぎると捉えましょう。

これはかなり悪い寝姿勢です。

分かりにくいかもしれませんが、立たせてみると一目瞭然です。

| 腰が沈み込みすぎている 悪い寝姿勢 | 左の寝姿勢のまま立たせてみると 悪い立ち姿勢に |

|  |

このような寝姿勢は最悪です。

背骨の中でも特に腰椎(ヨウツイ:腰の骨)が不自然な形状になり、腰を悪くする恐れがあります。

また、腰の沈み込み方もさまざまです。

反り腰のような腰が反った姿勢になってしまうこともあり、これももちろん腰痛を起こしうる原因になります。

腰の落ち込みは危険なサイン、と心得てください。

| 【試し寝時のポイント】柔らかめのマットレスの試し寝をするときは、5分ほど寝ていただいて、その姿勢にツラさを感じてこないか確認するようにしてください。 |

③楽に寝返りがしやすい(≒弾力性があること)

3つ目のポイントは楽に寝返りができることです。

まず前提として知ってもらいたいのが、寝返りには良い寝返りと悪い寝返りがあることです。

| イメージ | 状態 | |

| 寝返り なし |  |

|

| 良い 寝返り |  |

|

| 悪い 寝返り |  |

|

つまり、良い寝返りがしやすいことが大事なのです。

寝返りができないと体の特定の部位にのみ負担がずっとかかり続けるので、エコノミークラス症候群のようになってしまう恐れがあります。是非いろいろなマットレスの上で寝返りをしてみて、寝返りのしやすさとはどんなものか感じとっていただければと思います。

3. 自分に合うマットレスの硬さの考え方

もちろん、個人差もあります。

体重、寝方、好み(慣れ)によって理想の硬さが人により変わります。

具体的に解説していきます。

3-1. 体重によって適当な硬さが変わる

体格によって適切に感じられる硬さが変わります。

これは有名な説ですよね。

| 体型 | BMI値 | 寝心地の相性 | |

| 太め |  | 25以上 |

|

| ふつう |  | 18.5〜25未満 |

|

| 細め |  | 18.5未満 |

|

体格はBMI値を参考にしましょう。

BMI値(体重kg ÷ (身長m)2)を計算できるサイトがあるので、個々人でご確認ください。

3-2. 寝方によっても適当な硬さが変わる

寝方も左右します。

仰向きよりも横寝のほうが体のカーブが深くなりますし、マットレスに接する部位が少なくなります。

| 仰向き | 横向き | |

| イメージ |  |  |

| 体の湾曲 | 浅い | 深い |

| 接地面積 | 広い | 狭い |

そのため、横向きなら柔らかめとの相性が良いです。

横向き寝姿勢が安定しやすく眠りやすくもなります。

3-3. 好み(慣れ)によっても適当な硬さが変わる

忘れてはならないのが好み(慣れ)です。

今までどんな硬さの敷寝具で寝てきたかによって、その人が理想と感じる硬さが変わるのです。

かなり影響するので忘れないようにしましょう。

3-4. 個人差を総合して考えること

まとめです。

つまるところ、理想の硬さはあるものの個人差による影響があるため、個々人が自分なりに微調整できるとさらに良し、ということです。

例えば、薄い敷布団(硬め)をずっと長く使ってきた細い体型の人(寝方は仰向け寝)。こういった人が教科書通りのマットレスの選び方をして「細いから柔らかめ」というふうにマットレスを選んでしまいますと、今までの寝心地から大きく変わりすぎて適切な柔らかさのマットレスが柔らかすぎるように感じられます。まずはやや硬めからふつうくらいの硬さを試してみましょう。

また例えば、低反発マットレスに慣れ親しんだ筋肉質な人(寝方は仰向けと横向き両方)。教科書通りに考えると、やや硬めの高反発ファイバーマットレスはぴったりのはずなのですが、慣れと寝方の観点から「硬すぎる…」と感じられることがあります。なので、このような場合、まずはふつうからやや柔らかめの寝心地のマットレスを選ぶようにしましょう。

4. マットレスの種類(素材)ごとの硬さの目安

「硬めのマットレスでおすすめの種類はどれになりますか?」

このような質問がありました。

なので、マットレスの種類別でのおおまかな硬さについて説明します。

下記のチャートの体圧分散性というのが硬さの目安になります。

| 種類 | イメージ | 体圧分散 | 反発弾性 | 横揺れ | 通気性 | お手入れ | ||

| ノ ン コ イ ル | 高 反 発 ・ 高 弾 性 | 高反発ウレタン フォーム | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ◯ | |

| ラテックス | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ◯ | |||

| TPEポリマー | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | |||

| 中 間 | 一般ウレタン フォーム | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ||

| ファイバー | × | ◯ | △ | ◎ | ◎ | |||

| 低 反 発 | 低反発ウレタン フォーム | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | ||

| 繊維わた | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | |||

| 詰 め 物 次 第 | ハイブリッド | – | – | – | – | – | ||

| コ イ ル | ボンネルコイル | – | ◯ | △ | ◯ | △ | ||

| ポケットコイル | – | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |||

| ※コイルスプリングマットレスの体圧分散性はコイルの上の詰めもの(ウレタンフォーム やわたなど)の量と品質により大きく左右され、単体での評価が不可能なため「 – 」としています。また、それぞれ加工・品質により△が◯になったり、◎が◯になることがあります。 |

順位付けすると次のようになります。

(硬い)高反発ファイバー>高反発ウレタンフォーム>高弾性ウレタンフォーム>ラテックス>低反発ウレタンフォーム(柔らかい)

4-1. ウレタンマットレスはニュートン値である程度硬さを想像できる

上記はあくまで目安です。

というのも、ウレタン素材は製造時に硬さ調整ができるからです。

例えば、指標の一つとなるのがニュートン値です。

- 110ニュートン以上:かため

- 75~110ニュートン:ふつう

- 75ニュートン以下:やわらかめ

(引用:消費者庁)

調整により大きく変わります。

例えば、テンピュールの低反発ウレタンフォームには柔らかめの高反発ウレタンフォームよりも硬いものがあるくらいです。

とはいえ、数値の許容範囲が広かったり、試験の性質上数値と実態とのブレが出ることがあったりなど完全な指標にはなりません。詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

関連記事4-2. コイルマットレスの硬さは詰め物の内容を確認する

コイルマットレスは詰め物が硬さを左右します。

コイルの上の詰め物が柔らかい低反発ウレタンフォームだと柔らかい寝心地になりますし、高反発ファイバーだと硬めの寝心地になります。

なお、低価格のものは、詰め物が少なすぎてコイルの硬さを感じられるほどです。

他にも、コイルの線材の太さや配列なども左右します。

とはいえ、これらはあくまでマットレス全体の中の一部の仕様でしかなく、他の仕様(ウレタンフォームの厚さとプロファイル加工の有無、他の詰め物素材、コイルの高さ(ストローク)や形状、側生地の厚みなど)によっても当然硬さは変わるのであまり当てにしすぎないほうが良いです。

| 並行配列 | 交互配列 | |

| イメージ |  |  |

| コイル密度 | 普通 | 高め(約1.2倍) |

| 硬さ | 普通 | やや硬め |

| 弾力性 | 高め | 低め |

| 通気性 | 高め | 普通 |

| 耐久性 | 高め | 普通 |

総合的に考えなければなりません。

コイルマットレスについては下記のページで解説しています。ぜひあわせて参考にしてください。

関連記事5. マットレスの硬さの調整方法

「硬さ選びに失敗した…」

大丈夫です。

調整する方法はあります。

5-1. 柔らかくする方法

寝心地を柔らかくするのは簡単です。

厚手のベッドパッドもしくはマットレストッパーを重ねましょう。

| 敷きパッド | ベッドパッド | ベッドシーツ | トッパー | プロテクター | |

| 画像 |  |  |  |  |  |

| 役割 |

|

|

|

| |

| 厚み | 1~2cm前後 | 3~4cm前後 | 5mm前後 | 3~5cm | 5mm前後 |

| 温湿度調整 | ◎ | ◎ | ◯ | × | △ |

| 汚れ防止 | ◯ | ◯ | △ | △ | ◎ |

| 洗濯 | △ | △ | ◯ | × | ◯ |

| 体圧分散性 | △ | ◯ | × | ◎ | × |

柔らかくしたい度合いで調整します。

例えば、若干柔らかくしたいだけなら分厚いベッドパッドで十分です。ただ、ある程度クッションを高めたいなら厚みのあるマットレストッパーが必要です。

詳しくは下記のページで解説しています。ご参考にしてください。

関連記事5-2. 硬くする方法

同じように硬くもできます。

硬めの素材のトッパーを敷いたり、除湿シートを敷く方法です。

この方法は下記のページで解説しています。必要がある方はあわせてご参考にしてください。

関連記事最後に

最後に少しおせっかいです。

ご使用のマットレスの硬さを変えると、枕の使用感も変わってきます。マットレスの硬さが変わることで、枕に必要とされる高さが変わるからです。

ちなみに、マットレスの適切な硬さだけでなく、「弾力性」や「厚み」「耐久性」など素晴らしいマットレスを選ぶためのポイントを以下のページで詳しく解説しているのであわせてご参考にしてください。

関連記事

なお、マットレスに関するページを以下にまとめましたので、気になるトピックがあればあわせてご参考にしてください。

■あわせて読んでおきたい「マットレス」の記事一覧

– 選び方編

○マットレスのおすすめ11選|専門家が教える自分に合うものを絞り込む手順

○敷布団とベッドマットレスの比較。素材ごとの併用の相性とおすすめ

○【失敗しないマットレスの選び方】硬さ、厚さ、密度、線材を吟味

○マットレスの3種類7素材を比較|特徴と選び方、おすすめできる人

○低反発と高反発の違い、あなたに合うマットレスはどっちか

○【快眠の方程式】マットレスの理想の硬さ=理想の寝姿勢

○マットレスの正しい厚み(高さ)は「用途と目的」を軸に考える

○【マットレスの通気性】素材・加工ベースで比較評価

– 使い方編

○【マットレスの使い方】シーツ、パッドの正しい順番とは

○マットレスにすのこは必要か?おすすめの選び方

○マットレスの上に布団を敷いてはいけない2つの理由と代替策

○マットレスの正しいダニ退治方法、二度と繁殖させない予防法

○マットレスのカビ除去方法と、再発を防ぐ予防対策

○ベッド・マットレスがずれる?それなら滑り止め対策を

○長生きでお得に!マットレスの寿命を判断する5つの目安

○賢い節約術!マットレスの処分方法を考えるべき順序