| ※自分に合ったマットレスを選ぶ手順(型→素材→個別商品)と値段別におすすめできるマットレスについてこちらのページ「マットレスのおすすめ11選|専門家が教える自分に合うものを絞り込む手順」で徹底解説しています。マットレス選びの情報収集をしている方はぜひ参考にしてください。 |

こんにちは、加賀照虎です。

「フローリングに布団を直に敷くと、カビが生えるって本当?」

というご質問をいただきました。

本当です。

- 夏は高温多湿

- 冬は結露

これらのために、日本では1年中、カビやダニという脅威と戦わなくてはなりません。特に、フローリングに布団を直敷きしているのならなおさらです(どの種類のものであろうが、です)。

そこで本日は、

- 布団にカビやダニが発生するメカニズム

- 手軽で効率的な5つの湿気対策

- フローリングに直置きする布団を選ぶ3つのコツ

などについてご紹介していきます。

先手必勝でカビを制しましょう!

1. 布団が湿気るメカニズムと悪影響

まずは布団が湿気り、そしてそれがダニ・カビの繁殖につながる、そのメカニズムを知りましょう。

いきなり理屈っぽくなり、すみません。

しかし、そうすることで、あなたの状況(体質、寝具環境、寝室環境、季節)にぴったりの対策を知ることができ、そして、無駄のないかしこい湿気対策ができるようになるので、ぜひお付き合いください。

※対策だけ知りたいという方は2章までジャンプしてください。

1−1. 床に直置きの布団が湿気る2つの理由

布団が湿気る理由は、以下の2つです。

- 寝汗により布団の上が暖かく湿っぽくなる

- 布団の上と下の温度差により結露ができる

つまり、夏も冬も油断できないのです。

- 夏:気温が高温多湿になる。寝汗が多くなる。

- 冬:布団上下の温度差により結露しやすくなる。

住宅環境によっては、冷えた飲み物を入れたグラスにできる水滴のように、布団の下がびしょっと湿っぽくなるのです。

1−2. フローリングへの直敷きは問題をさらに深刻に

「布団なんてもともと床(畳)に直置きして使ってたものなんだから、そんなに気にしなくていいんじゃないの?」と言われることがあります。

それは事実ですし、正しいです。

しかし、フローリングの上に、となると話は別です。

| フローリング | 畳 | 除湿シート | 床置きすのこ | すのこベッド | コルクマット | アルミシート | |

| 画像 | |||||||

| 吸湿性 | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |

| 通気性 | △ | △ | △ | ◯ | ◎ | △ | △ |

| 保温性 | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◎ |

| クッション性 | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |

畳には天然の吸湿性(湿気を吸いとる性質)があります。

そのため、布団を畳に敷いていてたまった湿気は畳にも処理されます(もちろん、畳も湿気を吸いとり続けるわけではないので布団を敷きっぱなしにするのは厳禁です。これについては後述します)。

しかし、フローリングには吸湿性がないため生まれた湿気はすべて布団が処理しなくてはならなくなります。そのため、とても湿気りやすくなり、湿気による問題が起こりやすくなるのです。

1−3. 湿気った布団にふりかかる二つの厄災|ダニとカビ

布団が湿気ることで生じる2つの弊害が、ダニとカビです。これらの悪影響はどのようなものかと言うと、

- ダニ:ダニに噛まれたり刺されたりする直接的な被害だけでなく、ダニアレルゲン(ダニの死骸、糞、抜け殻など)によるアレルギー疾患の恐れがあります。

- カビ:カビが発生し胞子を吸引したり接触してしまうことで、多くのアレルギー疾患、感染症が生じる恐れがあります。また、カビ取りができない場合、布団は処分しなければなりません。

ダニとカビが発生する原因は湿度、温度、エサの3つです。温度についてはどうしようもありませんが、湿度とエサについてはきちんと除湿対策とお手入れをすれば抑えられます。

| ダニ・カビ繁殖三大原因 | 発生源 | |

| 温度 |  |

|

| 湿度 |  |

|

| エサ |  |

|

どうすればいいのか、導入が長くなりましたが、その方法を次章で紹介していくのでぜひ参考にしてください!

2. フローリングの布団にするべき5つの湿気対策

結論からいうと、フローリングに直置きしている布団への湿気対策は以下の5つになります。

- 布団の換気・お手入れ(必須)

- 布団下の湿気対策(ほぼ必須)

- 布団上の湿気対策(ほぼ必須)

- 布団干し便利アイテム(1が不可なら必須)

- すのこ(状況に応じて)

ただ、これらすべてを行う必要はありません。

あなたがどこまでお手入れをできるかや、寝室の温湿度環境により、必要度合いが変わってくるからです。その目安や、湿気対策の具体的な方法について、次に解説していきます。

①布団の換気・お手入れ

布団にするべきお手入れは以下のようになります。

- 布団は敷きっぱなしにしない:

布団をフローリングに敷きっぱなしにしていると湿気がたまりっぱなしになるので、出来るだけ毎日押し入れにしまったり、片付けるようにしましょう。 - 布団をしまう前に半分裏返しにしたまま換気する:

朝起きたときの布団は寝汗や結露により湿っています。そのため、布団をすぐに押入れにしまうと押入れの中の湿度を高めることになるので、20~30分ほどイラストのように布団をめくったままにして乾燥させましょう。

布団をめくって乾きやすいようにする - 布団は週に1~2度は日陰干しをする:

手間がかかりますが布団の除湿をする上で効果が高い方法です。布団が湿気りがちな時期には週に2度以上の頻度でできると理想的です。風通しのいいところで行うと効果的です。

そうすることで布団のお手入れの手間を賢く減らすことができます。

②布団下の湿気対策

布団の下の湿気対策でおすすめなのが、除湿シートです。

| フローリング | 畳 | 除湿シート | 床置きすのこ | すのこベッド | コルクマット | アルミシート | |

| 画像 | |||||||

| 吸湿性 | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |

| 通気性 | △ | △ | △ | ◯ | ◎ | △ | △ |

| 保温性 | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◎ |

| クッション性 | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |

おすすめは除湿シートです。

布団の下に敷くだけの手軽なアイテムです。そうすることで布団の下にたまっていく湿気を吸収してくれます。これは必ず使うようにしましょう。毎日の布団の上げ下げから解放されます。

布団下の湿気取りといえば除湿シートです。シリカゲルの除湿シートは湿気を吸収するだけでなく、湿気ったニオイなども減らしてくれるためとてもおすすめです。

とはいえ、吸った湿気を吐き出させてあげる必要があるため、こまめに除湿シートを取り出して2週間に1度は乾燥させなければならない点、ご了承ください。

③布団上の湿気対策

布団上の湿気対策でおすすめなのが、敷きパッドです。

| 敷きパッド | ベッドパッド | ベッドシーツ | トッパー | プロテクター | |

| 画像 |  |  |  |  |  |

| 役割 |

|

|

|

| |

| 厚み | 1~2cm前後 | 3~4cm前後 | 5mm前後 | 3~5cm | 5mm前後 |

| 温湿度調整 | ◎ | ◎ | ◯ | × | △ |

| 汚れ防止 | ◯ | ◯ | △ | △ | ◎ |

| 洗濯 | △ | △ | ◯ | × | ◯ |

| 体圧分散性 | △ | ◯ | × | ◎ | × |

マットレスの上にシーツだけ敷かれている方がいますが、これはNGです。

シーツ一枚だけですと寝汗の浸透を防ぎきれずに布団をかんたんに湿気らせてしまうからです。少なくとも敷きパッドだけは布団の上に敷いてほしいですし、もし可能なら、【除湿シート→布団→敷きパッド→シーツ】というように揃えられると理想的です。

なお、敷きパッドやシーツを選ぶときは素材に気をつけましょう。

| 素材 | イメージ | 吸湿性 | 放湿性 | 弾力性 | 耐久性 | 洗濯性 | ||

| 天 然 繊 維 | 植 物 性 | 綿 (コットン) |  | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ |

| 麻 (リネン) |  | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ||

| 動 物 性 | 絹 (シルク) |  | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | |

| 羊毛 (ウール) |  | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||

| 化 学 繊 維 | 再 生 | レーヨン |  | ◎ | ◎ | △ | △ | △ |

| 合 成 | ポリ エステル |  | △ | – | ◯ | ◯ | ◎ | |

蒸れて寝苦しくならないように吸水性、吸湿性のある素材を選びましょう。

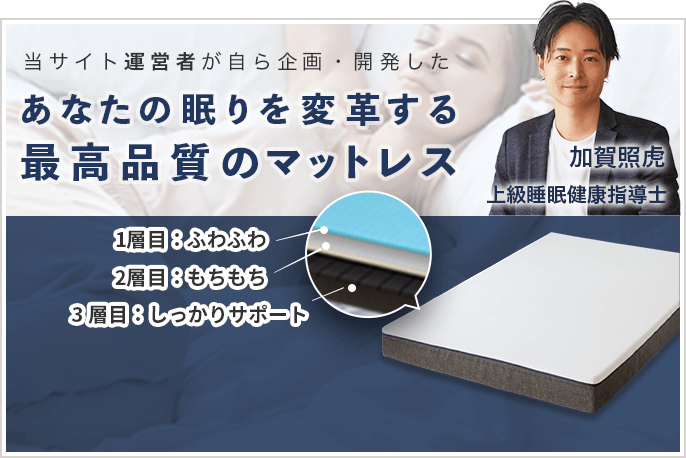

ここで広告となり恐縮ですが、私イチオシの除湿敷きパッドのご紹介です。除湿材シリカゲルの力で布団もあなたもカラッと爽やかにします。

④布団干し便利アイテム

「布団を干したいけど諸事情により干せない」

そのような方におすすめの湿気対策グッズがあります。

- 製品:布団乾燥機

- 価格:19,000円

- 【当製品の販売ページ】

もしあなたがマンション住まいで布団を屋外に干すスペースがない、もしくは、体力的に布団を屋外で干す作業を行うのがツラいということであれば、布団乾燥器や物干しスタンドを使いましょう。布団乾燥機であれば多少コストを要しますが、室内で重労働をする必要なく布団から湿気を取り去ることができます。物干しスタンドは多少上げ下げの必要こそありますが、室内干しを簡易的に行うことができます。

- 製品:ふとん干し袋

- 価格:1,985円

- 【当製品の販売ページ】

反対に、布団を干すスペースはあるが大気汚染や花粉などが気になり干せないという場合におすすめなのが布団干し袋です。この袋に布団を入れることで、大気中の埃や花粉などに接触させることなく干すことができます。なお、布団干し袋は通気性のある素材のものを選びましょう。ビニール素材のものを選んでしまいますと、内部で蒸れて布団が乾きにくくなるためです。

⑤すのこで布団下のさらなる湿気対策

「除湿シートを敷いても、朝、フローリングがべちゃっと湿ってる」

このような家庭環境に住まわれている方に使ってもらいたいのが、すのこです。すのこには床に置いて使うものと、ベッド形状のものがあります。

| 床置きすのこ | すのこベッド |

|  |

そもそもフローリングに布団を敷いて寝られているということはベッドを使えない、もしくは、ベッドを使いたくない理由があるかと思いますので、すのこを使うとするなら床置きのもの一択になるかと思います。

このような順番で使うようにしてください。

【除湿シート → すのこ → 布団】

組み合わせことで湿気対策効果をさらに高めることができますし、まれにある「すのこでフローリングを傷つけてしまった…」という悲劇を避けることもできるからです。

なお、すのこも木材などの原材料に注意して選ぶようにしてください。素材によって湿気への耐性が異なるからです。

湿気に:【強い】桐 > ヒノキ > スギ > パイン材 【弱い】

パイン材は湿気に強くないため布団だけでなくベッドフレーム自身にもカビが発生しやすいです(特に海外製)。そのため、桐、ヒノキ、スギなどから作られたもの、もしくは、ポリプロピレンなどの樹脂を原料としたすのこベッドを選ぶことをおすすめします。

3. フローリングで使う敷布団を選ぶときの3つのコツ

これからフローリング用の布団を購入するなら絶対に知っておいてください。寝心地や日々のお手入れの手間が大きく変わります。

3-1. フローリング用敷布団の素材(種類)はサポート性を重視すること

敷布団の素材には以下のものがあります。

| イメージ | サポート性 | 吸湿性 | 放湿性 | 洗濯耐性 | 重量目安 | |

| 木綿(綿) (コットン) |  | ◯ | ◎ | △ | △ | 6kg |

| ポリ エステル |  | ◯ | △ | – | ◯ | 3.5kg |

| 羊毛 (ウール) |  | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 3.5kg |

| キャメル (らくだ) |  | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 3kg |

| 真綿 (絹/シルク) |  | ◯ | ◎ | ◯ | △ | 3kg |

| ウレタン フォーム |  | ◎ | △ | – | △ | 6kg |

結論からいうと、フローリングの上で使うならサポート性が大事になるため、ウレタンフォーム素材が使用された敷布団がおすすめです。

木綿布団などではサポート性が足りないため、ハッキリ言って寝心地が悪いです。畳とちがって、フローリングは硬いです。フローリングの上で使うならウレタンフォームくらいサポート性がないと正直ツラいです。

また、羊毛やキャメルなどの素材のサポート性が◎になっていますが、やはりウレタンフォームには及びません。さらに、高価で手入れが大変なことから、これらの素材だけで敷布団が作られることも少ないです。「どうしてもキャメルの寝心地が…」ということであれば、例えば、【除湿シート→ウレタンフォーム敷布団→キャメル敷きパッド】などのような組み合わせがおすすめです。

3-2. あなたに必要な敷布団の厚さは体重をもとに考えること

繰り返しますが、フローリングは硬いです。

そのため、敷布団が薄すぎるとフローリングの硬さを腰で感じて(いわゆる「底つき感」)、疲れや痛みの原因になります。

| 底つき感のイメージ | |

| 仰向け |  |

| 横向き |  |

あなたの体重をもとに、敷布団の必要最低限の厚さが変わります。

- 5cm:30kg前後

- 7cm:60kg前後

- 10cm:80kg前後

- 13cm:100kg前後

これは絶対に守るようにしてください。

腰に圧迫を受けながら7時間眠る生活を続けたら、腰痛になったり体を壊したりすることを簡単にイメージできますよね。すごく大事なことなので忘れないようにしましょう。

3-3. 敷布団のサイズは手入れのしやすさも考慮すること

敷布団やマットレスのサイズは、以下のようになっています。

| 名称 | 幅寸法 | イメージ | 寝室目安 | 用途 |

| セミシングル | 80cm |  | 4畳 | 1人(子供・小柄な方) |

| シングル | 97cm |  | 4畳 | 1人(中柄な方) |

| セミダブル | 120cm |  | 6畳 | 1人(大柄な方) |

| ダブル | 140cm |  | 8畳 | 1~2人(小柄な方2人) |

| クイーン | 160cm |  | 8畳 | 2人(中柄な方) |

| キング | 180cm |  | 10畳 | 2人(大柄な方) |

サイズ選びでまず大事になるのが、あなたの体の大きさと寝返りの大きさをもとに敷布団を選ぶことです。

適度な広さがないと寝づらいです。体の大きい人は広めのサイズを選びましょう。

そして、同時に押さえてほしいのが「手入れのしやすさ」です。

というのも、敷布団やマットレスは広ければ広いほど寝やすいので「出来るだけ大きいサイズが良い」と言われることがあるのですが、こと敷布団となると、畳んだり、収納したり、干したりなどの手間がかかるからです。

クイーンサイズの敷布団をベランダまで運んで干すことをイメージしてみてください。かなり大変そうですよね。それならシングルサイズの敷布団を二枚買うほうがいいかもしれません。この辺りは人により答えが違うところなので、あなたの生活上どうなるかシミュレーションして考えてみてください。

3-4. おすすめのフローリング用敷布団

最後に、おすすめの床置き敷布団を紹介します。

エコラテエリート 三つ折りマットレス【しっかりサポート×低価格】

| 型・種類 | ノンコイル薄型/高反発ウレタンフォームマットレス |

| 厚み | 10cm |

| 硬さ | ふつう~やや硬め |

| 送料 | 無料 |

| 返品保証 | 3年間品質保証・60日間トライアル |

| サイズ・重量 | シングル: 98×195×10cm・約7kg、セミダブル: 118×195×10cm・約8kg、ダブル: 138×195×10cm・約9kg、クイーン: 158×195×10cm・約10kg |

| 価格 | シングル: 19,990円、セミダブル: 22,990円、ダブル: 26,990円、クイーン: 29,990円 |

| リンク | 商品ページ |

体圧分散性 | 反発弾性 | 通気性 | 吸放湿性 | お手入れ |

| ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◎ |

敷布団というより、高反発ウレタンフォーム素材の三つ折り敷布団型マットレスです。

敷布団ではかなわないサポート性があり、また、凸凹プロファイルにより体圧分散性も高くて快適な寝心地です。三つ折り形状なので壁に立てかけて干すこともでき、敷布団よりお手入れが楽なのもおすすめポイントです。

セルプール ハイブリッドマットレスEX【高弾性サポート×吸湿性】

| 型・種類 | ノンコイル薄型/高弾性ウレタンフォームマットレス |

| 厚み | 8cm |

| 硬さ | ふつう |

| 送料 | 無料 |

| 返品保証 | なし |

| サイズ・重量 | シングル: 98×197×8cm・約8kg、セミダブル: 118×197×8cm・約10kg、ダブル: 138×197×8cm・約12kg、クイーン: 158×197×8cm・約14kg |

| 価格 | シングル: 44,000円、セミダブル: 55,000円、ダブル: 66,000円、クイーン: 77,000円 |

| リンク | 商品ページ |

体圧分散性 | 反発弾性 | 通気性 | 吸放湿性 | お手入れ |

| ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |

こちらは高弾性ウレタンフォーム素材の敷布団型マットレスです。

「フローリングの上で高級ベッドのような寝心地が眠りたい」とお考えの方にぴったりです。もちもちの弾力性のある素材を使っています。折りたたみ可能なので、こちらも手軽に立てかけて干すことが可能です。どちらも弊社が開発したものになるので手前味噌ですが、寝心地は抜群です。

アラエマックス【洗濯可能×敷布団】

| 型・種類 | 敷布団/ポリエステルわた |

| 厚み | 13~15cm |

| 硬さ | ふつう |

| 送料 | 無料 |

| 返品保証 | なし |

| サイズ・重量 | 100×205×13~15cm、4kg(シングルロング) |

| 価格 | シングル: 11,999円 |

| リンク | 商品ページ |

体圧分散性 | 反発弾性 | 通気性 | 吸放湿性 | お手入れ |

| ◯ | △ | △ | △ | ◎ |

洗える敷布団です。

丸ごと洗えるわけではないのですが、ポリエステルわた+ポリエステル固わた+ポリエステルわたの3層構造になっておりそれぞれを分割することのできため、一番上の汚れやすいところだけを簡単に洗える設計になっています。洗える敷布団で寝心地がしっかりしているものをお探しの方におすすめです。

まとめ

フローリングに敷いた布団への湿気対策をまとめると、まずは

①布団の換気・お手入れ

をしっかり行うようにしてください。

その上で、

②布団下の湿気対策

③布団上の湿気対策

これらも同時に行えると理想です。

ただ、手入れができなかったり、それでも布団に湿気が溜まっていそうなら、

④布団干し便利アイテム

⑤すのこベッド

などを活用するようにしください。そうしていただければ、あなたの湿気へのお悩みは大きく改善させられることを期待できます。

また、もしあなたが「敷布団の選び方についてもっと深く知りたい」とお考えでしたら、以下のページで綿、羊毛、ポリエステルなどの素材別に、腰・背中をリラックスさせて眠るためのサポート性、キレイに維持するための衛生性、日常生活を楽にするための取扱性、の3つの点から敷布団の選び方をご紹介しています。是非あわせてご参考にしてみてください。

関連記事