「ダニの時期」と一口にいっても、

- ダニが繁殖する時期

- ダニに刺される時期

- ダニアレルギー被害の時期

のように3つの時期があります。

そのため、時期によってとるべきダニ対策は変わってきますし、もしかしたらダニが原因だと思っている症状はダニによるものではない可能性もあるのです。

そこで本日は、「3つのダニの時期」をグラフで分かりやすくご紹介します。

| ※もし布団にダニが繁殖しているようでしたら、こちらのページ「【布団のダニ退治方法】おすすめ11選と再発予防3ステップ」で対策方法について詳しく解説しているのでぜひあわせて参考にしてください。 |

Contents

1. ダニの発生・繁殖の時期は5~7月

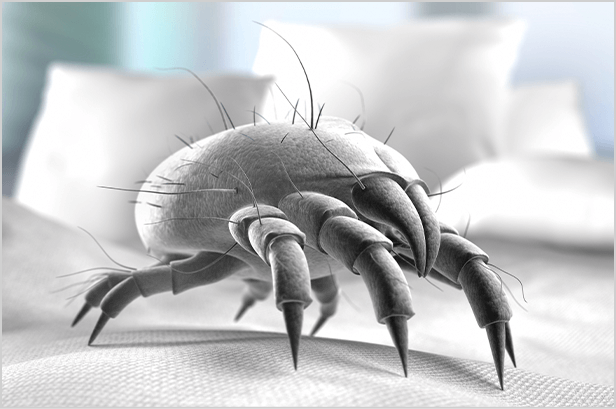

「ダニが繁殖する時期」と「ダニに刺される時期」、「ダニアレルギー被害の時期」の違いを知るためにも、まずはダニが繁殖する時期について知っておきましょう。

家庭のダニ数を調査で、鉄筋コンクリート作りの集合住宅(マンション)の和室に、どれくらいダニが生息しているか(1981~82年の1年間)調べてものがあります。

4つの家庭で調査は行われ、各家庭のダニの平均数を月別にまとめたグラフが以下のものになります。

ダニは暖かく湿った環境を好むため、5月頃から本格的に繁殖していることが分かります。

「本格的に繁殖と言っても、一気に増え過ぎじゃない?」と思われるかもしれませんが、暖かく湿った環境下でのダニの繁殖スピードは想像以上なのです。

1990年に行われた調査によると、暖かく湿った環境下ではダニの発育スピードは3倍以上 になると報告されています。

| 温度(℃) | 発育期間 (卵→成虫:日) | 生存日数 (成虫→死:日) | 総産卵数/雌(個) |

| 16 | 122.8 | – | – |

| 23 | 34 | 31.2 | 68.4 |

| 30 | 19.3 | – | – |

| 35 | 15 | 15.5 | 48 |

(引用:Arlian LG,Rapp CM,Ahmed SG. Development of Dermatophagoides pteronyssinus. J Med Entomol 1990;1035-40)

想像するだけでもおぞましい程の繁殖力です。

とはいえ、秋頃になるとカラッと涼しくなりますので、繁殖も落ち着き自然とダニ数は減っていきます。

グラフを見ると冬の間にもダニは畳に存在していることが分かりますが、畳の内部にじっと潜んでいることが多いため被害をもたらすことはあまりありません。

ダニに刺される被害の時期は7~9月

「夏に向かってダニ数が増えるのはグラフを見て分かったけど、同じ時期に刺される訳ではないの?」と思われているかもしれませんが、「ダニ数が増える時期」と「刺される時期」は違うのです。

なぜ違うのかというと、全てのダニが人を刺すためではないからです。

とてもザックリとした分け方になりますが、家庭に潜むダニには以下の2種類がいます。

- チリダニ:寝具や家具に潜む全てのダニの80~90%以上を占める。チリダニは人を刺咬することはないが、糞や死骸がアレルギーの原因となる。人の老廃物を食べて繁殖する。

- ツメダニ:寝具や家具に潜む全ダニの中でも1%以下と数は少ないが、人を(偶発的に)刺すため目立つ存在。チリダニなどの他の小さなダニを食べて繁殖する。

つまり、ツメダニに刺されるような被害は、チリダニが大繁殖してツメダニの餌が増えてツメダニが増えた後にやっと起こり得る、ということなのです。

もちろん、早い段階(4月頃)からチリダニが繁殖し始めてしまった場合は、6月にツメダニに刺されることも大いにありえます。

そして、9月以降になるとダニの数が減るに従い、ツメダニの数も減るので刺されることも減っていきます。

ダニアレルギー被害の時期は8~10月

「ダニアレルギーの被害がさらに遅めにやってくるということは、ダニがダニアレルギーを引き起こす訳じゃないってこと?」とあなたは思っているかもしれません。

そうです。ダニアレルギーを起こすのは、ダニではなくダニアレルゲンなのです。それぞれの違いは以下のようになっています。

| ダニ | ダニアレルゲン | |

| 定義 | 生きているダニ | ダニの死骸、糞、抜け殻など |

| 被害 | 刺されることにより肌が腫れたり強い痒みが生じます。 7~10日間程それらの症状は続きます。 しかし、寝具に潜むダニの約90%を 占めるチリダニは人を刺咬することはありません。 人を刺すツメダニは全体のたった1%弱です。 | ダニアレルゲンは接触・吸引してしまうことで、 アレルギーや喘息を起こす原因になります。 誰でも許容量を超えると症状を引き起こします。 ダニの被害とは異なり、一度発症すると、 完治まで数年かかることもあるのでより厄介です。 |

ダニアレルギー被害に関する詳細はこちらのページをご参照ください。→『【保存版】ダニアレルギーの症状、原因、対策の総まとめ』

9月頃になるとダニアレルギー症状が起こるのは、空気が乾燥することによってダニアレルゲンも乾燥して粉々になり、0.01mmの非常に小さな物質になりためです。

このサイズの物質は、ちょっとした衝撃や風で簡単に浮き上がり空気中に浮遊し続けますし、呼吸の際に粘膜などをすり抜けて体内に入っていきます。このようにして、ダニアレルギー症状が起こるのです。

このため、ダニアレルギー症状は9月頃に盛んに発生するのです。

11月頃にダニアレルギーのような症状が発生するという場合は、9月頃からダニアレルゲンに触れ続けた結果として、11月に限界を迎えてアレルギー症状が出た、と考えられます。

※冬にもダニは繁殖するのか?

「ダニは冬にも繁殖するの?」という疑問をたまに聞きますが、暖かく湿った環境であれば春夏秋冬季節に関係なくダニは繁殖します。

特にベッドは、体温と寝汗により暖かく湿りがちになりますし、体から老廃物などのダニの餌も豊富のため、掃除などの手入れが悪ければダニが繁殖しても何ら不思議ではなりません。詳細に関してはこちら『ダニが冬に発生、考えられる原因と一斉退治の方法』でご紹介していますのでご参考にしてください。

2. 時期別に行う|適切なダニ対策

それでは次に、時期別のダニ対策をご紹介します。

5~6月のダニ対策

ダニが繁殖してしまう前のこの時期、やるべきダニ対策と言えば「ダニフレンドリーな環境を作らないこと」です。具体的には以下の3つです。

- 寝室の換気をきちんとする

- 梅雨の湿気対策をする

- シーツは少なくとも週に1度は交換

少なくともこれらの湿気対策・ダニ餌対策をすることで、ダニが大繁殖してしまうことはほとんど避けられます。より具体的なダニ予防方法に関しては、こちら『出費なしで可能!家庭のダニ予防法』をご参考にしてください。

7~8月のダニ対策

この時期にダニが大繁殖していなければ、あなたの日頃からの掃除・お手入れが十分であったことの証拠です。おめでとうございます!引き続きしっかりとダニ予防を行いましょう。

しかし、ダニが大繁殖してしまった場合は、ダニを退治しなければいけません。ダニ退治は、「熱処理」「乾燥処理」「高温洗浄」「薬剤」の4つ方法があり、布団、畳などの対象物ごとに効率的な方法が変わります。

布団のダニ対策に関しては、こちらのページ『手軽で効果抜群!布団の正しいダニ退治方法』で10通りのダニ退治方法から、効果的なものをご紹介しているので併せてご参考にしてください。

9月、10月、11月以降のダニ対策

もしあなたがこのページをお読みになっている時期が9月以降であれば、温度や湿度も下がっていくのでダニが今以上繁殖していくことはまずないと思われます。

ダニに刺されたりしているのであれば、上記でご紹介のページを参考にダニ退治することをおすすめします。が、そうでなければダニアレルゲンをひたすら掃除機で吸引しながら、ダニ予防方法を実践していただくだけで十分です。

ダニアレルギーの症状があるかもしれないから、ダニアレルギー対策の詳細について知りたいということであれば、こちら『これで症状スッキリ!家庭のダニアレルギー対策』をご参考にしてください。

最後に

「ダニの時期」と一口に言っても、「繁殖の時期」「刺される時期」「アレルギー症状を起こす時期」など様々だということがご理解いただけていれば幸いです。

あなたがこのページをお読みになっている時期に合わせて対策を取るようにしましょう。

ダニに刺されると穴が並ぶ場合があるらしいのですが、その画像がありましたら、見せていただけますでしょうか。実は、私の場合、穴が等間隔に10個くらい並びました。

佐村こと様

コメントありがとうございます。

申し訳ありません。

ダニの刺咬跡の画像は持ち合わせておりません。

加賀照虎