| ※自分に合ったマットレスを選ぶ手順(型→素材→個別商品)と値段別におすすめできるマットレスについてこちらのページ「マットレスのおすすめ11選|専門家が教える自分に合うものを絞り込む手順」で徹底解説しています。個別商品などの具体的なマットレス情報を調べている方はぜひ参考にしてください。 |

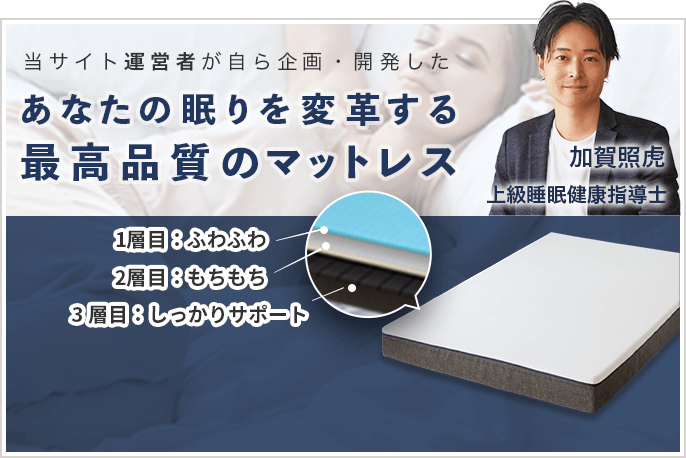

こんにちは、加賀照虎です。

- 敷布団かマットレス、どっちが自分に合うのか

- 敷布団とマットレスを併用してはダメなのか

- 敷布団をベッドの上で使ってもいいのか

この二択で考えてはダメです。

敷布団かマットレスで迷われることがあるかと思いますが、僭越ながら寝具のプロである私としては、より細かく以下の5つの種類から自分に合うものを考えることをおすすめしています。

| ノンコイル 薄型マットレス | 脚付き マットレス | ノンコイル ベッドマットレス | コイルスプリング ベッドマットレス | |

| 画像 |  |  |  |  |

| 厚み | 7~10cm前後 | 10~20cm前後 | 15~25cm前後 | 20~35cm前後 |

| 重量 | 4~7kg前後 | 10~30kg前後 | 10~20kg前後 | 20~30kg前後 |

| 寝心地 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |

| 耐久性 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ |

| 揺れ&音 | ◎ | △ | ◎ | △ |

| 使用環境 | 床&ベッド | ベッド | ベッド | ベッド |

| 手入れ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |

| クリーニング | × | ◯ | × | ◯ |

| 処分 | ◯ | △ | ◯ | △ |

| 価格 | ◎ | ◯ | ◯ | △ |

また、敷布団とマットレスの重ね使いは基本的にはダメです。

が、寝心地が悪いときは仕方がないです。素材の特性を考えて上手に重ね使いができれば一時しのぎにはなります。

ということで本日は「敷布団・マットレスなどの比較をしてあなたに合う敷寝具の考え方と、迷っている方向けのおすすめの敷寝具、また、重ね使いの相性」について解説してきます。

(動画での解説を追加しました!)

1. 【敷布団vsマットレス】ではなく5種類から比較検討すること

まずは5種類の敷寝具の特徴をメリット・デメリットとして洗い出してみましょう。

| ノンコイル 薄型マットレス | 脚付き マットレス | ノンコイル ベッドマットレス | コイルスプリング ベッドマットレス | |

| 画像 |  |  |  |  |

| 厚み | 7~10cm前後 | 10~20cm前後 | 15~25cm前後 | 20~35cm前後 |

| 重量 | 4~7kg前後 | 10~30kg前後 | 10~20kg前後 | 20~30kg前後 |

| 寝心地 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |

| 耐久性 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ |

| 揺れ&音 | ◎ | △ | ◎ | △ |

| 使用環境 | 床&ベッド | ベッド | ベッド | ベッド |

| 手入れ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |

| クリーニング | × | ◯ | × | ◯ |

| 処分 | ◯ | △ | ◯ | △ |

| 価格 | ◎ | ◯ | ◯ | △ |

それぞれの特徴を理解しておくことが大事です。

そしてその上で、あなたの生活スタイルと照らし合わせて、合うものを考えましょう。ちなみに、各敷寝具の定義を説明しますと、

- 敷布団

綿、ポリエステル、羊毛などのわた素材で作られた敷布団。 - ノンコイル薄型マットレス

高反発/低反発ウレタンフォーム、高反発ファイバー素材などで10cm前後の薄めのマットレス。西川エアー、マニフレックスなどの三つ折りマットレスなど。 - 脚付きマットレス

足が付いていてベッドと一体化したマットレス。コンパクトで手軽に扱える。無印などの脚付きマットレスが有名。 - ノンコイルベッドマットレス

高反発/低反発ウレタンフォーム、高反発ファイバー、ラテックス素材などのコイルが使用されていないもので厚さが20cm前後のベッドマットレス。マニフレックス、テンピュール、エアウィーブ、コアラマットレスなど。 - コイルスプリングベッドマットレス

ボンネルコイルやポケットコイルが使用されたコイルスプリング製のベッドマットレス。フランスベッド、シーリー、サータ、シモンズなど。

と、なります。

そして、5種類ある敷寝具から合うものが決まったら、その次に、その種類の中からどのタイプ(素材)のマットレスが自分好みか考えることになります。

| 種類 | イメージ | 体圧分散 | 反発弾性 | 横揺れ | 通気性 | お手入れ | ||

| ノ ン コ イ ル | 高 反 発 ・ 高 弾 性 | 高反発ウレタン フォーム | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ◯ | |

| ラテックス | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ◯ | |||

| TPEポリマー | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | |||

| 中 間 | 一般ウレタン フォーム | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ||

| ファイバー | × | ◯ | △ | ◎ | ◎ | |||

| 低 反 発 | 低反発ウレタン フォーム | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | ||

| 繊維わた | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | |||

| 詰 め 物 次 第 | ハイブリッド | – | – | – | – | – | ||

| コ イ ル | ボンネルコイル | – | ◯ | △ | ◯ | △ | ||

| ポケットコイル | – | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |||

| ※コイルスプリングマットレスの体圧分散性はコイルの上の詰めもの(ウレタンフォーム やわたなど)の量と品質により大きく左右され、単体での評価が不可能なため「 – 」としています。また、それぞれ加工・品質により△が◯になったり、◎が◯になることがあります。 |

一連の流れを具体的に言うと、

- 5種類から自分に合うものを考える

- ベッドマットレス①(ノンコイル)が自分に合いそう

- 一般ウレタンフォーム、高弾性ウレタンフォーム、低反発ウレタンフォーム、ファイバー、ラテックスなどの中から自分に合うものを考える

- 高弾性ウレタンフォームマットレスが合いそう

- 高弾性ウレタンフォームマットレスの中から自分に合ったものを考える

…といった具合です。

ということでその手始めとして、次に、5種類ある敷寝具の特徴(メリット・デメリット)について解説していきます。

1-1. 敷布団の特徴

まずは敷布団の特徴についてです。

| 長所 | 短所 |

|

|

安くて使い勝手が良いのが魅力ですが、週に1~2度は干さないといけなかったりと、こまめな手入れが大変です。また、寝心地にうるさい私としては、やはりサポート性や弾力性の低さが気になります。

さらに、10cm未満のあまりにも薄いものになると腰が床の硬さを感じる「底つき感」が出てきます。腰の疲れや痛みの原因になる恐れがあるので気をつけましょう。

もちろん、羊毛のようにサポート性にすぐれた素材があるのも事実です。

しかし、羊毛敷布団を購入するよりは、マットレスに羊毛ベッドパッドを重ねて使うほうが寝心地や、手入れのしやすさなどの観点から満足度が高くなるので、あえて羊毛敷布団を購入するのは得策ではないと私は考えています。

| イメージ | サポート性 | 吸湿性 | 放湿性 | 洗濯 耐性 | 重量目安 | |

| 木綿 (綿/コットン) |  | ◯ | ◎ | △ | △ | 6kg |

| ポリエステル |  | ◯ | △ | – | ◯ | 3.5kg |

| 羊毛 (ウール) |  | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 3.5kg |

| キャメル (らくだ) |  | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 3kg |

| 真綿 (絹/シルク) |  | ◯ | ◎ | ◯ | △ | 3kg |

| ウレタン フォーム |  | ◎ | △ | – | △ | 6kg |

なお、床で寝るのはダストゾーンで眠ることになります。

そのため、ホコリっぽさが気になることがあります。床置きマットレスでも同様ですが、敏感な方やほこりアレルギーをお持ちの方は避けたほうが良いかもしれません。

1-2. 床置きマットレスの特徴

次に、床置きの敷布団型マットレスの特徴についてです。

| 長所 | 短所 |

|

|

敷布団のように床で使うもののため折りたたんで収納できたり、部屋を広く使えるなどのメリットはほとんど同じです。

圧倒的に異なるのは、高反発ウレタンフォームなどの素材はサポート性が高いので、寝心地が合格ラインを超えるところです。

また、厚みが10cmくらいのものであれば自立するので、部屋の壁に立てかけるだけで湿気対策が完了します。

ベランダなどで干さなければならない敷布団と比べると、とても手軽にお手入れができます。

さらに、ウレタンフォームなどの素材であればちぎって細かくすることで家庭ゴミとして捨てられるので、処分に費用も手間もかかりません。

ただ、敷布団についても同様ですが、床に敷いていると底に湿気がたまりやすいので除湿シートを敷くようにしましょう。また、フローリングの冷気が気になるならコルクマットなどで断熱対策をするのも一手です。

| フローリング | 畳 | 除湿シート | 床置きすのこ | すのこベッド | コルクマット | アルミシート | |

| 画像 | |||||||

| 吸湿性 | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |

| 通気性 | △ | △ | △ | ◯ | ◎ | △ | △ |

| 保温性 | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◎ |

| クッション性 | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |

1-3. 脚付きマットレスの特徴

次に、脚付きマットレスの特徴についてです。

| 長所 | 短所 |

|

|

コンパクトな作りのものが多く、空間を圧迫しにくいです。

ワンルームなどに住んでいて大きなベッドで部屋に圧迫感が生まれないようにしたいと考えている方に向いています。

しかし、分割型には注意が必要です。

| 一体型 | 分割型 | |

| 画像 |  |  |

| 寝心地 | ◯ | △ |

| 取扱い | △ | ◯ |

分割部のフレームが腰に当たることがあります。

腰痛などの原因になるので避けることをおすすめします。

1-4. ノンコイルベッドマットレスの特徴

次に、ノンコイルのベッドマットレスの特徴についてです。

| 長所 | 短所 |

|

|

ノンコイル薄型マットレスとは違い、ベッドタイプは厚みが15cm前後以上になるので、ベッドフレームが必要になります。さらに、分厚いこともあり費用が高くなりますが、その分品質も良いものが多くなり、平均的な寝心地も良いものが多いです。

| 種類 | イメージ | 厚み | 評価 |

| マットレス トッパー |  | 3cm |

|

| 5cm |

| ||

| 敷布団/ ノンコイル 薄型 マットレス |  | 7cm |

|

| 10cm |

| ||

| ノンコイル ベッド マットレス |  | 15cm |

|

| 20cm |

| ||

| コイル スプリング ベッド マットレス |  | 25cm |

|

| 35cm |

|

しかし、分厚くて重い分、収納はできませんし、気軽に壁に立てかけて換気することもできません。

そのため、敷きパッドやベッドパッド、除湿シートなどを使ってマットレスのお手入れを極力しなくてもいいように湿気対策をしなければなりません。

| 敷きパッド | ベッドパッド | ベッドシーツ | トッパー | プロテクター | |

| 画像 |  |  |  |  |  |

| 役割 |

|

|

|

| |

| 厚み | 1~2cm前後 | 3~4cm前後 | 5mm前後 | 3~5cm | 5mm前後 |

| 温湿度調整 | ◎ | ◎ | ◯ | × | △ |

| 汚れ防止 | ◯ | ◯ | △ | △ | ◎ |

| 洗濯 | △ | △ | ◯ | × | ◯ |

| 体圧分散性 | △ | ◯ | × | ◎ | × |

ただ、パッドなどをきちんと使いこなせていれば、マットレス自体への手入れは楽になります。

また、スプリングマットレスよりも厚さも重量も控えめなので、生活スタイルや部屋のイメージが重苦しくなりにくいのもノンコイルマットレスの特徴になります。

1-5. コイルスプリング製ベッドマットレスの特徴

次に、コイルスプリング製のベッドマットレスの特徴についてです。

| 長所 | 短所 |

|

|

ノンコイルベッドマットレスと同じように大きく重たく扱いが大変なので、きちんとパッドなどを使わないといけません。

ただ、大きく違う点が、汚れてしまったときやダニが繁殖したときに洗浄クリーニングができることです。新品のようにキレイに洗ってもらえます(もちろん、汚れないようにプロテクターなどで保護するのがベストですが)。

品質を確かめてきちんと選べば10年はゆうに使えるものもありますので、将来的に引越しをすることなく住まいを固める方に向いています。

そのため、品質(コイルの線材やウレタンフォームの密度)やサイズなどをじっくり目利きして選ぶようにしましょう。

| 名称 | 幅寸法 | イメージ | 寝室目安 | 用途 |

| セミシングル | 80cm |  | 4畳 | 1人(子供・小柄な方) |

| シングル | 97cm |  | 4畳 | 1人(中柄な方) |

| セミダブル | 120cm |  | 6畳 | 1人(大柄な方) |

| ダブル | 140cm |  | 8畳 | 1~2人(小柄な方2人) |

| クイーン | 160cm |  | 8畳 | 2人(中柄な方) |

| キング | 180cm |  | 10畳 | 2人(大柄な方) |

また、スプリングマットレスになると両面仕様のものもあります。

が、これはあまりおすすめできません。30~40kgもの大きなベッドマットレスを半年に一度ほどの頻度でローテーション作業をするのはかなり大変だからです。年配の人にとっては怪我の可能性があるほど危険です。

1-6. 各種類の敷寝具がおすすめな人

以上、5種類の敷寝具の特徴でした。

なんとなくイメージできているかもしれませんが、これらの特徴を踏まえて、それぞれのタイプがどのような人におすすめか説明していきます。

| 敷布団 | ノンコイル 薄型マットレス | 脚付き マットレス | ノンコイル ベッドマットレス | コイルスプリング ベッドマットレス | |

| 画像 |  |  |  |  |  |

| 厚み | 5~10cm前後 | 7~10cm前後 | 10~20cm前後 | 15~25cm前後 | 20~35cm前後 |

| 重量 | 3~6kg前後 | 4~7kg前後 | 10~30kg前後 | 10~20kg前後 | 20~30kg前後 |

| 寝心地 | △ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |

| 耐久性 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ |

| 揺れ&音 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ |

| 使用環境 | 床 | 床&ベッド | ベッド | ベッド | ベッド |

| 手入れ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |

| クリーニング | ◯ | × | ◯ | × | ◯ |

| 処分 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ |

| 価格 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | △ |

- 敷布団:手入れの手間も多いですし、寝心地にうるさい私としてはおすすめできません。

- 床置きマットレス:ベッドを買わずに床で寝たい。ホコリっぽさは気にならない。予算に限界がある。引っ越しをする予定がある。寝心地はある程度大事。敷布団の手入れは面倒に感じる。などに該当する人。

- 脚付きマットレス:床では寝たくない。しかしベッドとマットレスを両方とも買うほどの予算がない。などに該当する人。

- ノンコイルベッドマットレス:ベッドの上できちんとした寝心地のマットレスが良い。購入から処分までに手間がかかるのはイヤだ。生活スタイルを重たくしたくない。などに該当する人。

- コイルスプリングベッドマットレス:予算が潤沢にあり長く使えるものを探していて、処分なども業者に依頼できる人向け。スペース(広さと天井高)が十分にあり重苦しくならない寝室があると尚よし。

1-7. 敷布団かマットレスかで迷うなら敷布団型マットレスがおすすめ

このページをご覧になっている多くの人は「敷布団かマットレスか」で迷っていたかと思います。

これまでのフラットな説明である程度答えが出たのではと思いますが、私の考えもお伝えさせてください。「敷布団かマットレスかで迷う人」には床置きマットレスがベストなのではないかと思います。というのも、敷布団の利便性がありつつ、なおかつ敷布団よりも手入れが楽で、しかも(一番大事なことですが)サポート性があるため寝心地が十分だからです。

さらに、値段も控えめなものが多いですし、ベッドがない方は買い足す必要もないので、見過ごされがちなパッドやシーツに予算をきちんと分配できます。こういったときに素材を吟味して選ぶことで、例えば、次回ベッドマットレスを購入するとなったときに、より間違いのない選択ができるようになるのではとも思います(余計なお世話でしたらすみません)。

| 素材 | イメージ | 柔らかさ | 滑らかさ | 吸湿性 | 放湿性 | 耐久性 | 洗濯性 | ||

| 天 然 繊 維 | 植 物 性 | 綿 (コットン) |  | ◯ | ◯ | ◎ | △ | ◯ | ◯ |

| 麻 (リネン) |  | △ | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ||

| 動 物 性 | 絹 (シルク) |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | △ | |

| 羊毛 (ウール) |  | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||

| 化 学 繊 維 | 再 生 | レーヨン |  | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | △ | △ |

| 合 成 | ポリ エステル |  | △ | ◯ | △ | – | ◯ | ◎ | |

また、子供を持つ予定でしたら、それこそ床置きマットレスがおすすめです。

赤ちゃんが生まれるとベビーベッドを購入することになりますが、なんだかんだ夜泣きの後にあやして一緒に寝ることってあるんですね。そんなときに赤ちゃんを一人でベッドマットレスに寝かしたまま洗いものとか、シャワーとか、仕事をしていたりすると、落ちないかどうかすごい不安になるんですね。50cmくらいの高さから落ちたら怪我の心配がありますよね。その点、床置きマットレスだと落ちても高さが10cm程度ですので、あまり気になりません。こういった視点もぜひ参考にしてください。

※敷布団型マットレスを選ぶときの5つの大事なポイント

なお、敷布団型マットレスがおすすめといっても、やはりものによって品質がピンキリです。

そのため、このタイプのマットレスを選ぶときに絶対に守ってほしい5つのポイント(素材、厚み、折りたたみか否か、耐久性、サイズ)があります。下記のページでそれらについて徹底的に分かりやすく解説しつつ、おすすめの敷布団マットレスを紹介しているのでぜひあわせてご参考にしてください。

関連記事2. 敷布団とマットレスを重ねて併用できるケース

「マットレスと敷布団って重ねて使っても良いの?」と疑問に感じられている人もいるかと思います。

基本的にはダメです。

マットレスも敷布団もそれ単体で使うことを想定して設計されているため、重ねて使うことで寝心地が悪くなりやすいからです。例えば、体圧分散性の良いもの同士だと柔らかすぎて腰が落ち込むような寝姿勢になります(例:低反発ウレタンマットレス+木綿100%の布団)。

| 硬さ | イメージ | 評価 |

| 硬すぎ |  |

|

| 適度 |  |

|

| 柔らかすぎ |  |

|

ただ、購入したマットレスの寝心地があまり好みじゃないと、敷布団を重ねて寝たくなることもあるかと思います。このような場合は例外です。マットレスの上に敷布団を重ねても良いと私は考えます。例えば、

- 表面がフラットの高反発ウレタンフォームマットレス

- 高反発ファイバーマットレス

- ボンネルコイルマットレス

- 低価格のポケットコイルマットレス

これらのマットレスには寝心地が硬すぎるものが多々あります。

寝心地にうるさい私としては「なんでこんなに体圧分散性が悪いものを販売しているんだろう」と思いますが、そういったマットレスを購入してしまったからには寝心地になにか対策をしなければならないですよね。そういったマットレスには敷布団を重ねても問題ありません。むしろ、若干の弾力性によりフローリングにマットレスを敷くよりも快適かもしれません。

ただやはり、敷布団は敷布団ですのでお手入れが大変です。マットレスの上で使うといっても敷きっぱなしにしていると湿気が溜まってしまいダニやカビを繁殖させてしまう恐れがあります。手入れを怠らないようにしましょう。

| ダニ・カビ繁殖三大原因 | 発生源 | |

| 温度 |  |

|

| 湿度 |  |

|

| エサ |  |

|

3. 敷布団をベッドの上で使用してもいいが知っておくべきこと

また、稀にですが「敷布団をベッドの上で使うのはどうだろうか?」といった質問をいただくこともあります。

結論からいうと、可能です。しかし、上記で紹介した敷布団のメリットが台無しになったりなど注意が必要です。具体的に説明していきます。

3-1. 敷布団のメリットが激減する

当然のことですが、収納可能なこと、日中部屋を広く使えること、ベッドが不要だから低コストに抑えられるなどのメリットがなくなることは覚悟しておきましょう。

3-2. 敷布団の厚さによっては底付き感などがあること

例えば、畳の上で敷布団を使っていた人がフラットな天板のベッドの上で敷布団を使いだすと、底付き感があったりして寝心地に満足できないことがあります。なぜなら、畳は硬いといっても若干の弾性がありますが、ベッドの天板にはそれがないからです。

| フローリング | 畳 | 除湿シート | 床置きすのこ | すのこベッド | コルクマット | アルミシート | |

| 画像 | |||||||

| 吸湿性 | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |

| 通気性 | △ | △ | △ | ◯ | ◎ | △ | △ |

| 保温性 | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◎ |

| クッション性 | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |

また、天板がすのこ形状のベッドの上に薄い敷布団(厚さ10cm未満)を敷いて寝ると、すのこの凸凹を感じることがあります。

3-3. 日々の手入れから必ずしも開放される訳ではないこと

「起床・就寝時の敷布団の上げ下げが面倒だからベッドを買おう」と考えているのなら、要注意です。ベッドの上に敷布団を敷いたままにするのは構いませんが、やはり敷布団は1週間に1~2度は干さなければなりません。特に、綿布団のような天然素材の敷布団の場合、ダニが繁殖しやすいので尚更です。

3-4. 敷布団に合うベッドの種類

ローベッドのような高さの低いベッドだと、床で寝る感覚に近いのでおすすめです。

| 床置きすのこ | ローベッド フロアベッド | 脚付きベッド | パイプベッド スチールベッド |

|  |  |  |

| 折りたたみベッド | 脚付きマットレスベッド | ソファベッド | 電動ベッド |

|  |  |  |

| 引き出し収納ベッド | 跳ね上げ式ベッド | ロフトベッド | 二段ベッド |

|  |  |  |

また、ローベッドや収納ベッド、跳ね上げベッドには「畳天板」になっているものがあり、ベッドの上で敷布団を使うとしても畳+敷布団の寝心地を再現することができるのでおすすめです。

最後に

あなたにどのような種類のマットレスが合っているか考える参考になっていれば幸いです。

もしあなたが「自分に合うのは床置きマットレスではなくベッドマットレスかも」とお考えであれば、下記のページでベッドマットレスを選ぶときに役立つ情報(コイルの品質など)も解説しているのでぜひ一緒に参考にしてください。

関連記事

なお、マットレスに関するページを以下にまとめましたので、気になるトピックがあればあわせてご参考にしてください。

■あわせて読んでおきたい「マットレス」の記事一覧

– 選び方編

○マットレスのおすすめ11選|専門家が教える自分に合うものを絞り込む手順

○敷布団とベッドマットレスの比較。素材ごとの併用の相性とおすすめ

○【失敗しないマットレスの選び方】硬さ、厚さ、密度、線材を吟味

○マットレスの3種類7素材を比較|特徴と選び方、おすすめできる人

○低反発と高反発の違い、あなたに合うマットレスはどっちか

○【快眠の方程式】マットレスの理想の硬さ=理想の寝姿勢

○マットレスの正しい厚み(高さ)は「用途と目的」を軸に考える

○【マットレスの通気性】素材・加工ベースで比較評価

– 使い方編

○【マットレスの使い方】シーツ、パッドの正しい順番とは

○マットレスにすのこは必要か?おすすめの選び方

○マットレスの上に布団を敷いてはいけない2つの理由と代替策

○マットレスの正しいダニ退治方法、二度と繁殖させない予防法

○マットレスのカビ除去方法と、再発を防ぐ予防対策

○ベッド・マットレスがずれる?それなら滑り止め対策を

○長生きでお得に!マットレスの寿命を判断する5つの目安

○賢い節約術!マットレスの処分方法を考えるべき順序